ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА и ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

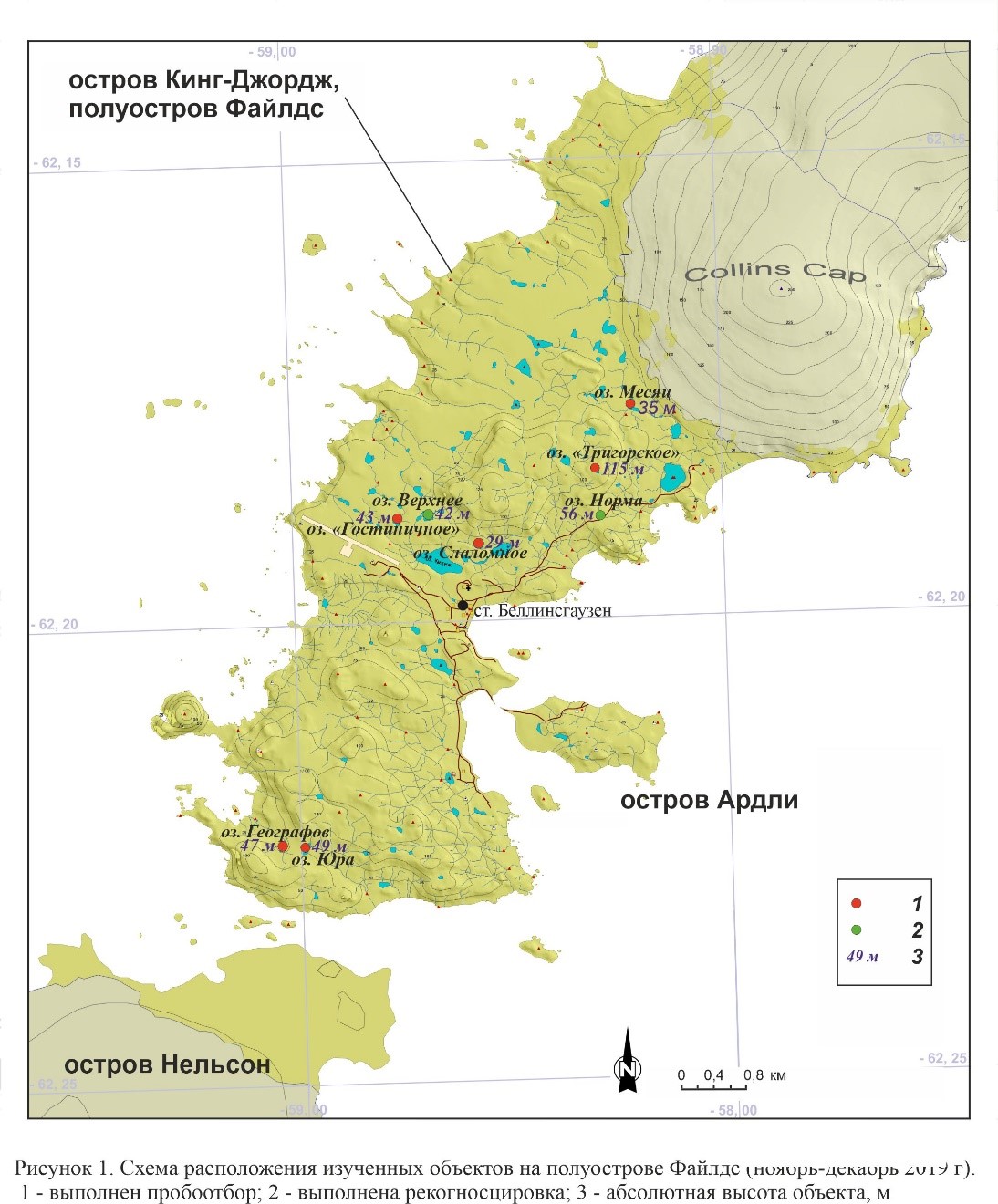

Озеро Слаломное располагается в центральной части полуострова Файлдс (рисунок 1). С севера его берег формирует подошва склона центральной возвышенности; озеро является частью каскадной цепочки озер, вытянутой с запада на восток (общий приемный водоем — озеро Китеж). Высота поверхности озера составляет 29 м над у.м. По данным батиметрических измерений 2019 г., максимальная глубина озера составляет 3 метра.

ОТБОР ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА СЛАЛОМНОЕ

Отбор производился в период с 19.11.2019 по 14.12.2019 г. Колонки донных отложений извлекались так, чтобы обеспечить минимум 20-ти сантиметровое перекрытие верхней части и нижней части двух последовательно отобранных колонок (рисунок 2) для последующей корреляции их литологии и построения общего разреза донных отложений, предназначенного для аналитических исследований. Рисунок 2. Литостратиграфия кернов донных осадков, отобранных из озера Слаломное.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРЕЗА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕРА СЛАЛОМНОЕ

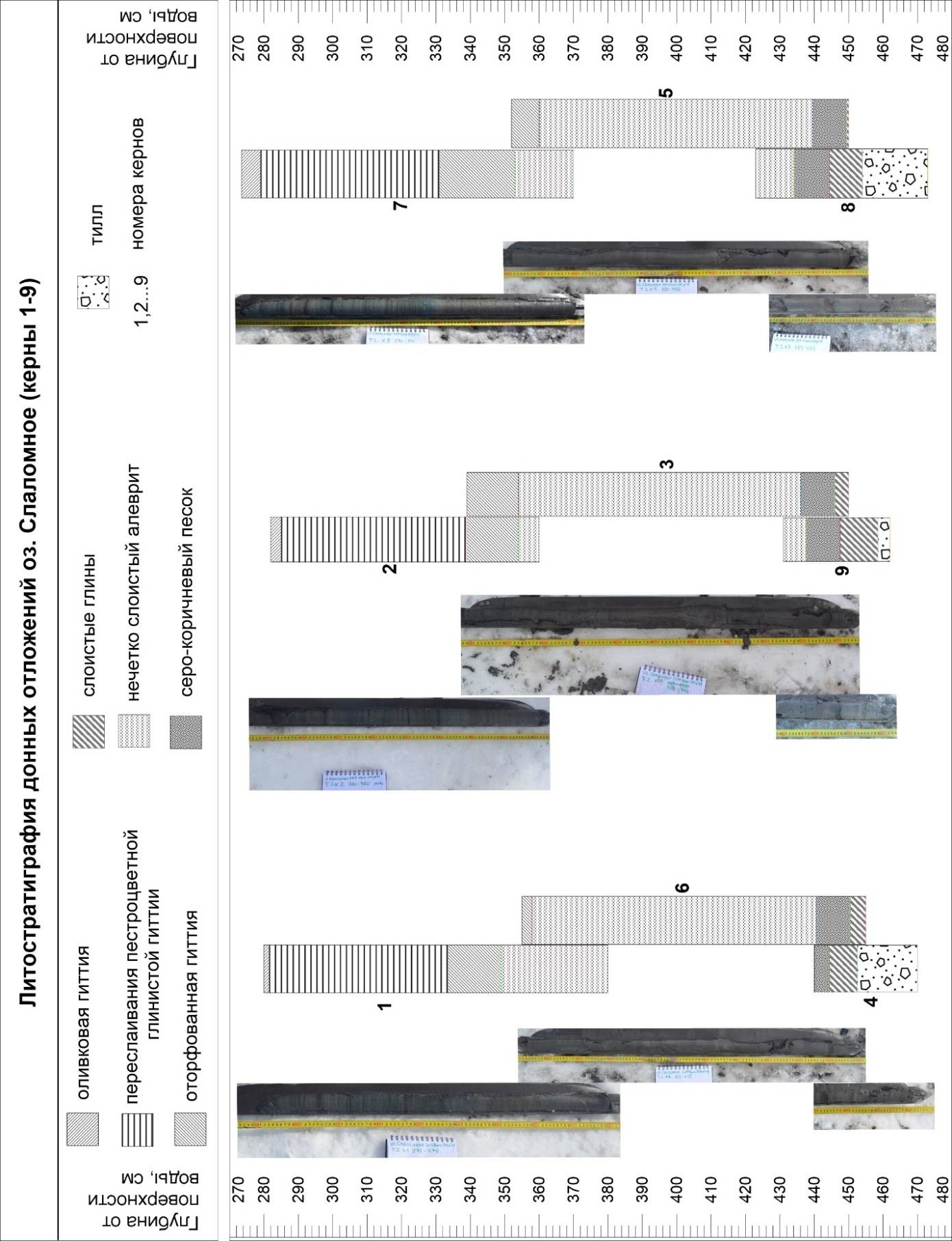

Фотосканирование секций колонок в видимом свете с помощью цветной линейной сканирующей камеры Geotek Geoscan V (в составе автоматизированной системы Geotek MSCL-XYZ) с разрешением 400 линий/см и 200 линий/см. Фотосканирование выполнялось с поляризационными фильтрами на объективе камеры и лампах осветителя. В результате получены 6 высококачественных фотографий колонок донных отложений. Измерение магнитной восприимчивости (в единицах SI 10-5) с помощью системы Bartington MS3 и точечного датчика Bartington MS2E (в составе автоматизированной системы Geotek MSCL-XYZ) c шагом измерений 0,5 см вдоль секции колонки. Определение цвета донных осадков в цветовых пространствах RGB, L*a*b*, XYZ, цвета по шкале Манселла, коэффициентов отражения для длин волн в интервале от 400 до 700 нм (с шагом 10 нм) с помощью спектрофотометра Konica Minolta CM-700 (в составе автоматизированной системы Geotek MSCL-XYZ). Измерения выполнялись с шагом 1 см в режиме SCE, с углом наблюдателя 2°, источником освещения D65 и маской (MAV) с апертурой 8 мм. Определение элементного состава донных осадков с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра Geotek (Rh анод) с гелиевой ячейкой (в составе автоматизированной системы Geotek MSCL-XYZ) с шагом 0,2–10 мм (при напряжении на рентгеновской трубке 10 кВ и 40 кВ) и размером области единичного анализа от 15 х 0,1 мм до 15 х 10 мм. Для всех колонок определены следующие элементы при напряжении 10 кВ: Na-Ka cp, Mg-Ka cps, Al-Ka cps, Si-Ka cps, P -Ka cps, S -Ka cps, Cl-Ka, cps, K -Ka cps, Ca-Ka cps, Sc-Ka cps, Ti-Ka cps, V -Ka cps, Cr-Ka cps, Mn-Ka cps, Fe-Ka cps, Co-Ka cps и при напряжении 40 кВ: Fe-Ka cps, Co-Ka cps, Ni-Ka cps, Cu-Ka cps, Zn-Ka cps, Ga-Ka cps, Ge-Ka cps, As-Ka cps, Se-Ka cps, Br-Ka cps, Rb-Ka cps, Sr-Ka cps, Y -Ka cps, Zr-Ka cps, Nb-Ka cps, Mo-Ka cps, Tc-Ka cps, Rh-Ka-Inc cps, Rh-Ka-Coh cps. Гранулометрический анализ каждых 2 см осадочной последовательности выполнялся на лазерном анализаторе микрочастиц ЛАСКА-ТД методом лазерной дифракции. Пробоподготовка для гранулометрического анализа заключалась в удалении органической составляющей 30% перекисью водорода (H2O2) с последующим нагреванием до ~ 80 ℃ на водяной бане в соответствии с (Vaasma, 2008). Для каждого образца проведено 3 измерения с определением процентного соотношения фракций от 0,5 до 0,001 мм и среднего диаметра частиц, затем рассчитаны средние значения. Всего выполнен анализ 90 образцов. На основе полученных результатов были определены средние значения размерности для каждого образца и рассчитаны доли песчаной, алевритовой и пелитовой фракций в донных отложениях. Для донных отложений характерно преобладание алевритовой фракции. Соотношение органической, карбонатной и минеральной составляющей осадка анализировалось с шагом 2 см методом потерь при прокаливании (ППП) в муфельной печи при 550 °С для выгорания органического вещества и 950 °С для выгорания карбонатов (Dean, 1974). Геохронологический анализ. Выполнено радиоуглеродное датирование (AMS) 3-х образцов (мхи, органосодержащие отложения) донных отложений. Для полученных радиоуглеродных дат выполнена калибровка в программе OxCal (Ramsey, Lee, 2013) с использованием калибровочной кривой IntCal 20 (Raimer et al., 2020). Радиоуглеродный анализ образцов показал инверсию, что делает полученные датировки не показательными. В связи с этим было принято решение определить возраст поверхностных отложений свинцом-210. Анализ трех образцов был выполнен в Научной лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов и Мирового океана. Однако результат показал, что содержание по разрезу Pb-210 идет равномерно, таким образом, этот метод оказался не применим для данного объекта. В дополнение было проведено определение возраста верхних сантиметров отложений с применением изотопа Цезия-137.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ и КРАТКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Результаты определения хронологии формирования различными методами, гранулометрического анализа, определения содержания органического, карбонатного и минерального вещества (ППП), а также некоторых элементов для разреза донных отложений озера Слаломного представлены на рисунке 3 и в таблице. Рисунок 3. Литостратиграфия, результаты геохронологических определений, анализа ППП, гранулометрического анализа и анализа содержания некоторых элементов по разрезу донных отложений, отобранных из озера Слаломное. Таблица. Результаты радиоуглеродного датирования (AMS) 3-х образцов (мхи, органосодержащие отложения) донных отложений озера Слаломное Лаборат. код № керна Глубина от поверхности дна (см) Материал С14 возраст Калибр. возраст (95,4% вероятность) Медиана D-AMS 051935 KDS-3 3,5-4,5 Донные отложения 677±26 562-674 647 D-AMS 051936 KDS-2 59-62 Донные отложения 3912±29 4420-4246 4348 D-AMS 051940 KDS-3 111,5-112 Донные отложения 4490±31 4985-5297 5165 Обработка и анализ геохимических данных. Для выявления закономерности изменения концентрации определенных элементов с глубиной был применен факторный анализ (многомерный метод статистического анализа). Элементы, коэффициенты корреляции Пирсона которых были положительными и превышали 0.73, были объединены в группы, связанные с различными минеральными фракциями и отражающие особенности седиментации. Факторный анализ был использован для изучения взаимосвязей между значениями элементарных переменных для всей осадочной последовательности (Minyuk et al., 2014). Были выделены факторные нагрузки – значения коэффициентов корреляции каждого из исходных признаков с каждым из выявленных факторов. Чем теснее связь данного признака с рассматриваемым фактором, тем, соответственно, выше значение факторной нагрузки. Положительный знак факторной нагрузки указывает на прямую, а отрицательный знак – на обратную связь данного признака с фактором. Таким образом в каждой из изученных колонок донных отложений были выделены участки (зоны), отображающие преобладание тех или иных факторов на процесс осадконакопления. Краткая интерпретация полученных результатов. Все полученные результаты, включая данные измерения магнитной восприимчивости, а также итоги анализа геохимических данных совмещены и представлены на рисунке 4. Мощность вскрытой толщи донных отложений озера Слаломное составляет 170,5 см. Выделено 4 этапа осадконакопления по органическим макрофоссилиям, цвету, степени слоистости и текстуре, а также по сопутствующим вариациям размера зерен, содержания органического вещества (OВ) и значений магнитной восприимчивости (МВ) осадков, а также динамике факторных нагрузок. Рисунок 4. Литохроностратиграфия и результаты аналитических исследований донных отложений озера Слаломное. Зона 1 (170,5–164 см) – представлена серо-коричневым алевритом, содержание органического вещества (ОВ) изменяется в пределах 1,7–6,7%, магнитная восприимчивость имеет высокие значения (400–500), доля песка не превышает 1,2 %. Несмотря на относительно высокие значения ОВ, преобладает минерагенный тип осадконакопления, на что указывают повышенные значения магнитной восприимчивости (МВ). Положительные значения F2 могут указывать на преобладание восстановительных условий, что может быть связано с длительным присутствием ледового покрова и, как следствие, препятствию для поступления кислорода большую часть года. ОВ может быть связано с наличием небольших фрагментов мхов в осадках. Зона 2 (164–78 см) – представлена темным серо-коричневым алевритом с нечеткой слоистостью. Содержание ОВ колеблется в пределах 0,8–4 %, МВ находится в интервале 240–496, показывая частые высоко амплитудные колебания. В интервале 160–130 см наблюдается примесь песчаной фракции (до 13%). Колебания значений фактора F1 существенные, а значения фактора F2 в целом невысокие, что указывает на достаточную долю аллохтонного материала в отложениях, а также на чередование окислительных и восстановительных условий. Зона 3 (78–55 см) – представлена темно-коричневым однородным алевритом, на глубинах 78–73, 65–55 см встречаются макроостатки мхов. Содержание ОВ резко повышается от 2 до 8 %, МВ имеет тренд на понижение и изменяется в пределах от 500 в нижней части зоны и понижается до 212 в верхней. Первый фактор F1 принимает отрицательные значения, но в это же время растут значения фактора F2, указывая на повышение роли ОВ, и преобладании окислительных условий в водоеме, что может быть связано с увлажнением и потеплением климата. Зона 4 (55–0 см) – представлен переслаиваниями темно-серого, бежевого, голубоватого ила, с включением органических макроостатков (мхи), низкой долей песчаной фракции (не более 1,4 %), высоким ОM (от около 2% до 17% с трендом на повышение содержания ОВ к верхней части колонки), значениями MS (около 200–870) с частыми высоко амплитудными колебаниями. Слоистость неравномерная, толщина слоев ила разного цвета от 0,5 мм до 20 мм. Первый фактор F1 сохраняет отрицательные значения, а фактор F2 характеризуется сильной волатильностью. В целом эта зона отражает более холодные условия осадконакопления, чем зона 3, нередкое увеличение суровости ледовых условий водоема. В условиях отсутствия глубинно-возрастной модели можно лишь приблизительно привязать выявленные климатические сигналы к временной шкале. Вероятно, около 5200 кал. л.н. осадконакопление происходило в более холодных условиях, чем для зон 2 и 3 (примерно между 5000 и 2500 кал. л.н.). Позднее на осадконакопление в озере влияло как неоднократное увеличение суровости ледового режима водоема, так и периоды относительно высоких летних температур, приводящих к усилению поступления в озеро талых вод с большого снежника в пределах озерного водосбора.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Dean, W.E. Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignition: comparison with other methods. J. Sediment. Res. 1974, 44, 242–248. DOI:10.1306/74d729d2-2b21-11d7-8648000102c1865 Ramsey, C.B.; Lee, S. Recent and planned developments of the program OxCal. Radiocarbon 2013, 55 (02), 720–730. DOI:10.1017/S0033822200057878 Raimer, P. J.; Austin, W. E. N.; Bard, E.; Bayliss, A.; Blackwell, P. G.; Ramsey, B.C.; Butzin, M.; Cheng, H.; Edwards, R. L.; Friedrich, M.; Grootes, P. M.; Guilderson, T. P.; Hajdas, I.; Heaton, T. J.; Hogg, A. G.; Hughen, K. A.; Kromer, B.; Manning, S. W.; Talamo, S. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 2020, 62 (4), 725-757. DOI:10.1017/RDC.2020.41 Minyuk, P.S.; Borkhodoev, V.Y.; Wennrich, V. Inorganic geochemistry data from Lake El’gygytgyn sediments: Marine isotope stages 6–11. Clim. Past 2014, 10, 467–485. DOI:10.5194/cp-10-467-2014