Чукотский п-ов

|

|

Широта: 67°30' с.ш.

Долгота: 172°04'48" в.д. Площадь: 110 км2 Площадь водосбора: 163 км2

|

{spoiler title=ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА и ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ opened=0}

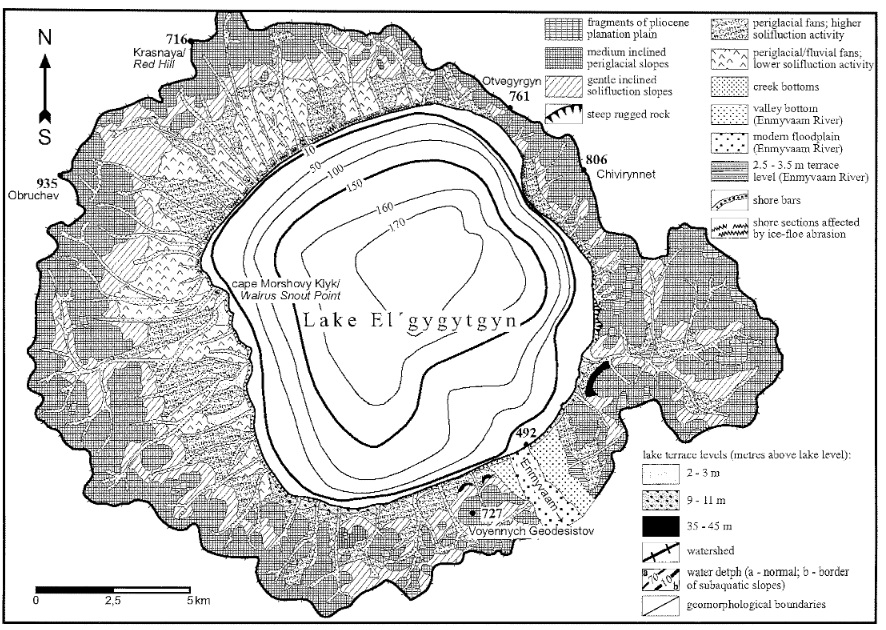

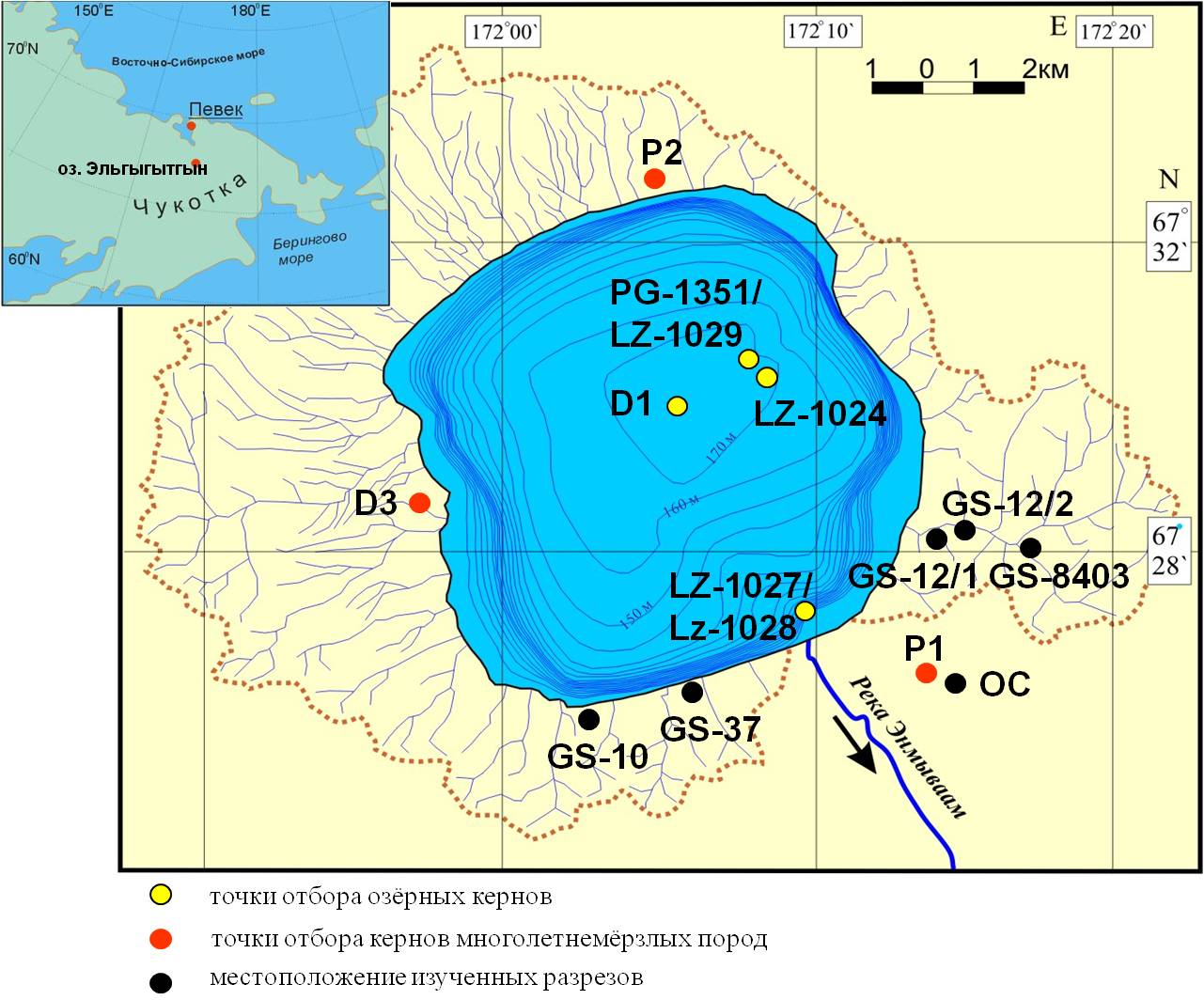

Озеро Эльгыгытгын расположено на севере Чукотки приблизительно в 100 км севернее полярного круга. Оно имеет практически округлую форму со средним диаметром 11 км и занимает юго-восточную часть метеоритного кратера диаметром 18 км, возраст которого оценивается в 3,6 млн. лет (Гуров, Гурова, 1981; Layer P., 2000).

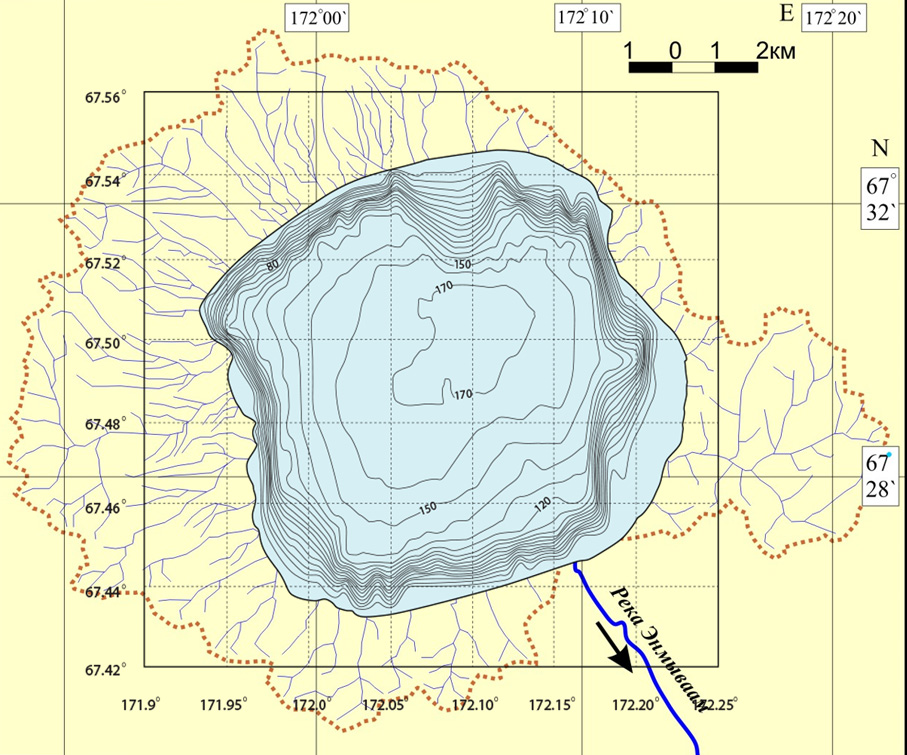

Озеро представляет собой котловину с плоским дном и крутыми стенками до глубины 150 м, а затем слегка покатое дно плавно опускается до самой глубокой точки (170 м) в центре озера. Уровень воды озера составляет 492 м над уровнем моря. Озеро окружено холмами с абсолютными отметками 850–950 м. Около 50 ручьев впадают в озеро, все протяженностью менее 7 км.

Кратер Эльгыгытгын расположен в Анадырском плоскогорье, на водоразделе Арктического и Беринговоморского бассейнов. Этот водораздел совпадает с границей распространения арктической и субарктической растительности.

Температура воздуха в середине июля составляет 4–8°С, а в январе – от -32 до -36°С. Среднегодовое количество осадков около 200 мм/год, которые выпадают преимущественно в виде снега. Современная растительность в водосборном бассейне это тундра с преобладающим травяным покровом и редкими локальными участками низкого кустарника, большей частью ивняка. Граница лесной зоны находится в 150 км к юго-западу от бассейна.

Плиоцен-плейстоценовые аллювиальные отложения с включениями импактных пород обнажены в долине реки Энмываам. Они указывают на то, что кратер Элыгыгытгын был водным бассейном и никогда не покрывался ледниками со времени его образования (Глушкова, 1993; Белый, Райкевич, 1994; Glushkova et al. 1994). По крайней мере, с раннего плейстоцена на территории сформировалась вечная мерзлота (Kaplina, 1981; Glushkova, 2001; Heiser and Roush, 2001; Hubberten et al., 2004; Brigham-Grette, 2004).

Сегодня мощность многолетнемерзлых толщ достигает около 500 м. Склоновые процессы и флювиальная активность являются важными агентами эрозии, транспортировки и седиментации в регионе (Yershov, 1989).

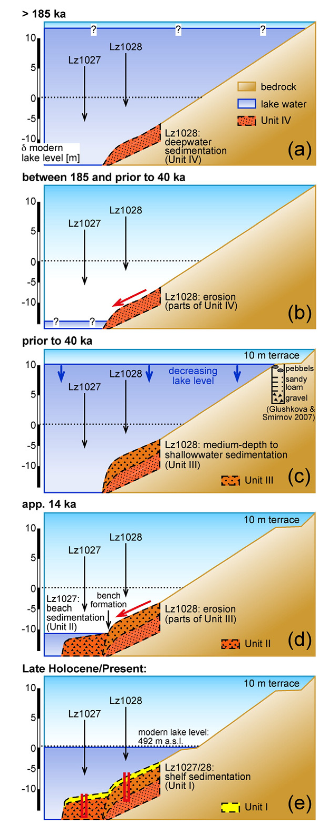

В строении котловины озера Эльгыгытгын выделяется 4 озерных террасы:

35-40 м над уровнем озера – Средний Неоплейстоцен (МИС 6);

10 м над уровнем озера – Зырянское время (МИС 5.4 и 5.1);

10 м ниже уровня озера – Каргиское и Сартанское время (МИС 3 и 2);

3-5 м над уровнем озера – Ранний - Средний Голоцен (Федоров и др., 2008).

Геоморфологическая схема бассейна озера Эльгыгытгын (The Expedition El’gygytgyn..., 2005)

Полевыми наблюдениями (2000 и 2003 гг.) установлено, что в южной части озера древняя береговая линия погружена на глубину 11 м. В западной и северной частях водосборного бассейна шельф склоновых отложений погружается в озеро.

{/spoiler} {spoiler title=ИЗУЧЕННОСТЬ И ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ opened=0}

| № керна | год отбора керна | Координаты и характеристика керна | глубина отбора, м | мощность, м | виды анализов |

| PG 1351 | 1998 | 67°30,37′ с.ш., 172°08,24′в.д. | 175 | 12,5 |

|

| LZ 1024 |

2003 | 67°30,13′ с.ш., 172°06,46′ в.д. | 16,2 |

|

|

| D3 |

67°29′04′′ с.ш., 171°56′40′′ в.д. Скважина была пробурена в западной части кратера, примерно в 400 м от береговой линии озера. |

141,5 |

|

||

| Р1 | 2003 |

67°22′26′′ с.ш., 172°13′10′′ в.д. находится примерно в 1,7 км к юго-востоку от озера и располагается на склоне юго-западной экспозиции с углами наклонов около 5° |

5 |

|

|

| Р2 | 2003 |

67°32′50′′ с.ш., 172°07′31′′в.д. располагается примерно в 100 м к северу от берега озера |

5 |

|

|

| Lz1027 | 2003 | 67°27,4′ с.ш., 172°11,01′′в.д. | 10,5 | 2,23 |

|

| Lz1028 | 2003 | 67°27,38′ с.ш., 172°11,00′в.д. |

8,2 |

2,53 |

|

| Lz1029 | 2003 |

67°30,37′ с.ш., 172°08,24′в.д. Скважина пробурена в том же месте, что и PG1351. Цель - получение непрерывного голоценового профиля и дополнительного материала для проведения анализов. |

167,5 |

|

|

| D 1 | 2009 | скважина была пробурена в самом центре озера (315-метровая толща донных осадков озера Эльгыгытгын). Кроме того, была пробурена метеоритная брекчия (200 м), подстилающая озерные осадки. | 170 | 315 |

|

История изученности озера

История изученности озера кратко изложена в работах В.Ф.Белого (1982, 1993) и О.Ю.Глушковой (1993).

О существовании «нетающего» озера в глубине Анадырского плоскогорья было известно из рассказов местного населения уже с XVII в. Казаки – землепроходцы слышали от чукчей о существовании большого озера у истоков р. Анадырь. С тех пор на картах изображалось озеро под именем «Ивашки» или «Иоашки» (Некрасов, 1958, с. 360). Считалось, что озеро достигает диаметра 40 км, а посередине возвышается остров, круглый год покрытый снегом. Сами чукчи называли это озеро «Эльгыгытхын» - «нетающее озеро». К началу XX века, из-за отсутствия экспедиционных доказательств о существовании «Ивашкина озера», оно было вычеркнуто с большинства карт (там же).

Первым исследователем и первооткрывателем впадины оз. Эльгыгыгытгын был С.В.Обручев. 14 августа 1933 года он провел аэровизуальные наблюдения с самолета в районе озера и нанес его на карту под чукотским названием "Эльгытхын". В 1934 году в Чаунском районе были проведены исследования Западно-Чукотской экспедицией под руководством С.В. Обручева, а в феврале 1935 г. С.В. Обручев провел первые геологические маршруты на побережье (Обручев, 1934, 1938). В результате чего, совместно с В.Г. Дитмаром, была составлена схематическая геологическая карта масштаба 1: 1 000 000, на которой были показаны меловые и кайнозойские вулканогенные образования. Затрагивая вопрос о происхождении озерной котловины С.В. Обручев высказал предположение, что озеро могло образоваться в результате газового взрыва (Обручев, 1938).

В конце 40-х - начале 50-х годов на оз. Эльгыгытгын проводили исследования начальник Анадырской мерзлотной станции В.М.Пономарев и географ П.Г. Стеценко, которыми были произведены первые замеры глубин, измерена температура, взяты пробы воды.

В апреле-июне 1955 г. на озеро был отправлен отряд Анадырской мерзлотной станции под руководством И.А.Некрасова (1958, 1963). Во время работ на озере, рабочим Л.Д. Бубенцовым были обнаружены остатки первобытной стоянки (50 прекрасно сохранившихся предметов, в основном наконечники стрел и скребки, изготовленные из ороговикованного сланца методом отжимной ретуши). Особый интерес представили метеорологические наблюдения, проводившиеся непрерывно в течение 80 суток. Была проведена съемка береговой линии озера и измерены его глубины по всей акватории. Отобраны многочисленные образцы горных пород из скважин и обнажений, образцы донных отложений озера, пробы планктона, контрольные пробы озерной воды. И.А. Некрасовым было высказано предположение о наличии на поверхности нагорной равнины, обрамляющей озеро, трех озерных террас и сделан вывод о значительно больших размерах озера в прошлом. И.А. Некрасов и П.А. Раудонис (1963) высказали предположение о возможности метеоритного происхождения впадины оз. Эльгыгытгын, хотя каких-либо признаков ударного метаморфизма в это время обнаружено не было.

В 1956 г. К.В. Паракецовым и В.Ф. Белым в районе озера была проведена мелкомасштабная геологическая съемка и разработаны основы стратиграфии и структурного районирования территории. Изучение условий залегания вулканогенных пород на склонах восточного и юго-восточного обрамления озера, которые были разделены на 4 свиты, обнаружение явлений опускания (проваливания), позволили им рассматривать впадину озера, как неотектоническую структуру обрушения.

В 1960 году И.П. Васецким для территории листа Q-59 была составлена Государственная геологическая карта масштаба 1:1 000 000.

В 1961 году под руководством А.А. Ворошилова выполнена аэромагнитная съемка масштаба 1:200 000. По резкой смене напряженности полей зафиксированы отдельные разломы, установлены границы вулканоструктур и их частей.

В 1970 году Б.А. Редькиным на данной территории проведена гравиметрическая съемка масштаба 1:1 000 000. По сменам гравиметрического поля отдешифрированы глубинные разломы, разграничивающие блоки фундамента с различными глубинами залегания.

Среднемасштабная геологическая съемка, проведенная во второй половине 60-х годов под руководством В.Г. Желтовского и Ф.Б. Раевского, позволила более детально расчленить меловые вулканогенные и рыхлые четвертичные образования. Были выделены каленьмуваамская, пыкарваамская, вороньинская свиты, мильгувеемская толща. В отложениях, отнесенных к четвертичной системе, по генезису выделены речные, озерно-речные, озерные, делювиально-солифлюкционные, делювиальные и элювиальные образования. Отложения сильно разрушенных эрозией речных террас высотой 60-70 м в долинах рр. Юрумкувеем и Бол. Пыкарваам по заключению палинолога Г.Р. Казаковой сформированы в эпоху первого среднечетвертичного межледниковья. Нижние части этих террас, также как и террас высотой до 140 м, являются более древними, скорее всего раннечетвертичными. Среди верхнечетвертичных отложений выделены речные, слагающие террасы высотой 15-25 м, и озерные отложения.

В 70-х годах появились работы (Dietz, McHone, 1976; Pike, 1977) в которых на основании изучения морфологии впадины оз. Эльгыгытгын, дешифрирования космических снимков была высказана гипотеза о метеоритном происхождении котловины. Аргументом в пользу этого высказывания послужили: неоспоримое свидетельство молодого возраста структуры, отчетливо выделяющейся на КС; треугольная форма поля развития тектитов, направленная одним из острых углов в сторону кратера; отсутствие крупных кратеров вблизи. Эти исследователи оценили возраст кратера в 1 млн. лет и выдвинули гипотезу об этой структуре как возможном источнике австрало-азиатских тектитов.

В 1977-78 гг. были впервые получены доказательства космогенного происхождения озерной котловины. Во время проведения экспедиции Института геологических наук АН УССР под руководством Е.П. Гурова (Гуров, Вальтер и др., 1978; Гуров, Гурова, Ракицкая, 1979; Гуров, Гурова, Рябенко, 1980; Гуров, Гурова, 1981), а также экспедиции 1978-1979 гг., организованной Комитетом по метеоритам АН СССР и МГУ под руководством В.И.Фельдмана (1980), были обнаружены импактиты и ударно-метаморфизованные породы. Впервые для вулканитов была разработана схема ступеней ударного метаморфизма в зависимости от давления, в породах были диагностированы высокобарические фазы кремнезема, проведено изучение импактитов, их геохимического состава и свойств. Были сделаны расчеты глубины кратера при принятом диаметре 17 км. Без учета центрального поднятия, которое обычно возникает у земных кратеров, его глубина должна была бы составлять 1300 м. При наличии центрального поднятия она должна быть 850 м. Е.П. Гуровым (Гуров, Гурова 1981) были также проведены расчеты мощности выбросов на различном удалении от центра кратера. При радиусе 8,5 км она должна была составлять 300 м, на расстоянии 17 км - 30 м, на расстоянии 34 км - 3 м. Также было проведено определение возраста кратера. Ф.И. Котловской в институте геохимии и физики минералов АН УССР калий-аргоновым методом по трем образцам стекловатых импактитов получена дата 3,5 ± 0,5 млн. лет. Результаты этих исследований изложены в многочисленных публикациях Е.П. Гурова, Е.П. Гуровой, А.А. Вальтера, А.И. Серебрянникова, В.А. Рябенко, В.И. Фельдмана, Л.Б. Грановского, И.Г. Наумовой, Н.Н. Никишиной, Т.В. Селивановской, И.Г. Капустиной, Н.Н. Коротаевой, А.Т. Базилевского, Д.П. Деменко, Р.Б. Ракитской, Г.М. Колесова Л.А. Кудиновой, А.И. Райхлина, Н.Б. Решетняка, А.Д. Кирикова, В.С. Козлова и др.

В 1982 году появилась работа В. Ф. Белого (Белый, 1982) с анализом представлений о строении и происхождении впадины оз. Эльгыгытгын. В этой работе В.Ф. Белый утверждает, что впадина является геологической структурой новейшего этапа развития Центральной Чукотки.

В последующие годы на оз. Эльгыгытгын проводила работы целая серия экспедиций, в основном, биологического назначения. Некоторые данные изложены в (Природа..., 1993). Был изучен растительный и животный мир в окрестностях озера, уточнен видовой состав рыбы, населяющей его. Ю.П. Кожевниковым (там же) были охарактеризованы ландшафтно-экологические подразделения района оз. Эльгыгытгын. Установлено, что во флоре присутствуют около 100 редких видов растений, среди которых преобладают циркумполярные арктоальпийские. Присутствие реликтовых континентальных видов при преобладании океанических свидетельствуют об усилении океаничности климата в районе озера. И.В. Дорогим (там же) выявлен 61 вид птиц, часть из которых выявлена впервые. И.А.Черешнев и М.Б.Скопец (там же) во время экспедиционных работ провели изучение гольцовых рыб, описали их внешнюю морфологию, биологические параметры популяции. В.Г. Харитонов (там же) установил, что флора диатомовых характеризуется древними и своеобразными чертами и сравнима с флорой оз. Байкал. Она включает 309 таксонов видового и подвидового ранга, большое число эндемиков, характеризующихся длительным обособленным развитием.

В 1991 В.Ф. Белым, О.Ю. Глушковой, М.И. Райкевичем были проведены геоморфологические наблюдения и отобран ряд образцов импактитов из точек, установленных ранее Е.П. Гуровым. О.Ю. Глушковой были изучены многочисленные разрезы рыхлых склоновых отложений, аллювиальных и озерных террас в окрестностях озера Эльгыгытгын и в верхнем течении р. Энмываам. Ею обнаружен в аллювиальных отложениях плиоценовых террас р. Энмываам (25-35 км к югу от озера Эльгыгытгын) высотой 18-35 м своеобразный горизонт, насыщенный импактными породами. Изучены мощные горизонты коры выветривания по игнимбритам, базальтам и туфам. Получены первые радиоуглеродные даты, указывающие на время накопления 1 надпойменной террасы р. Энмываам, коррелятной с 1 озерной террасой оз. Эльгыгытгын и покровных отложений на склонах кратера. Под руководством В.Ф. Белого полевые исследования в окрестностях озера Эльгыгытгын проводились также в 1993 году. Результаты по стратиграфии рыхлых отложений изложены в работах (Глушкова, 1993; Glushkova, Lozhkin, Solomatkina, 1994; 1995; Белый, Белая, Райкевич, 1994).

В.Ф.Белым и М.И. Райкевичем предложено систематическое описание геологического строения и состава импактных горных пород, высказано предположение, что импактогенез имел длительную историю в течение плиоцена и связывается с газовыми взрывами (Белый, Райкевич 1994; Белый, Белая, Райкевич, 1994).

С 1998 года озеро становится объектом изучения в рамках нескольких международных программ, таких, как «Кратер озера Эльгыгытгын и палеоклимат Арктики», «Глубокое бурение озера Эльгыгытгын», «Палеоклимат озера Эльгыгытгын».

В рамках международного сотрудничества на озере был проведён ряд экспедиций (1998, 2000, 2003, 2008, 2009, 2011 гг.). С российской стороны в них активно участвовали сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института.

В результате полевых работ в апреле-мае 1998 года, было отобрано около 12,5 м осадков в скважине 1351-1 и 4 м в скважине 1351-2 с глубины 175 м в центральной части озера. Извлеченные вкладыши с керном распиливались на три части, герметично консервировались и хранились в специальном обогреваемом контейнере при температуре 0-5 градусов.

Затем образцы были доставлены в Германию в Институт полярных и морских исследований, где летом 1998 г. вкладыши были вскрыты, проведено документирование керна и разделение его на различные виды анализов. Над образцами, полученными из скважины PG 1351, были проведены следующие виды анализов:

1. литостратиграфические, включающие минералогический анализ (Asikainen et al, 2007), изучение аутигенных минералов (Глушкова и др., 1999), гранулометрический анализ (Asikainen et al., 2007), органическая (Melles et al., 2007) и неорганическая (Minyuk et al., 2007) геохимия;

2. биостратиграфические, включающие палинологический (Lozhkin et al., 2007) и диатомовый (Cherepanova et al., 2007) анализы;

3. хроностратиграфические, включающие оптико-люминесцентный анализ (Forman et al., 2006), изучение магнитной восприимчивости и остаточной намагниченности (Nowaczyk et al., 2002; Nowaczyk et al., 2007).

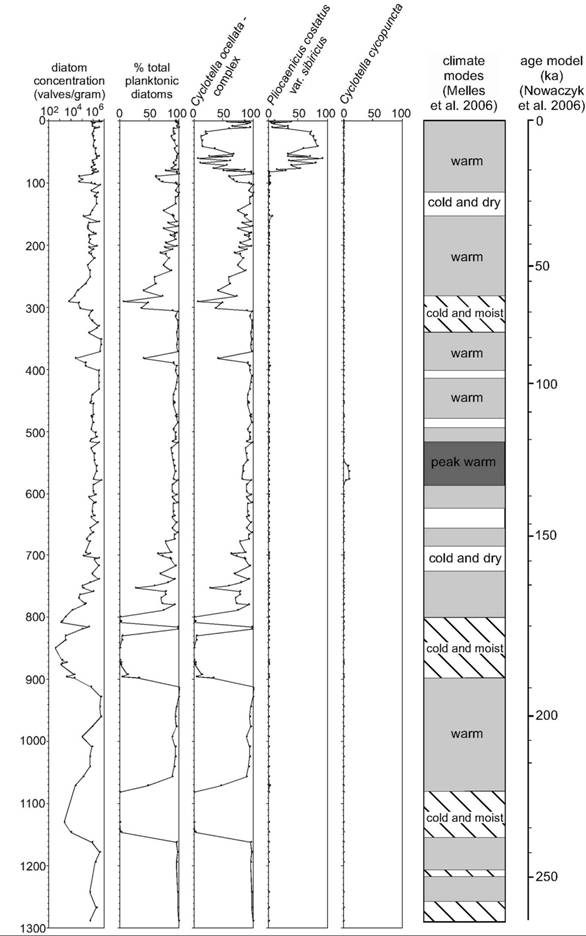

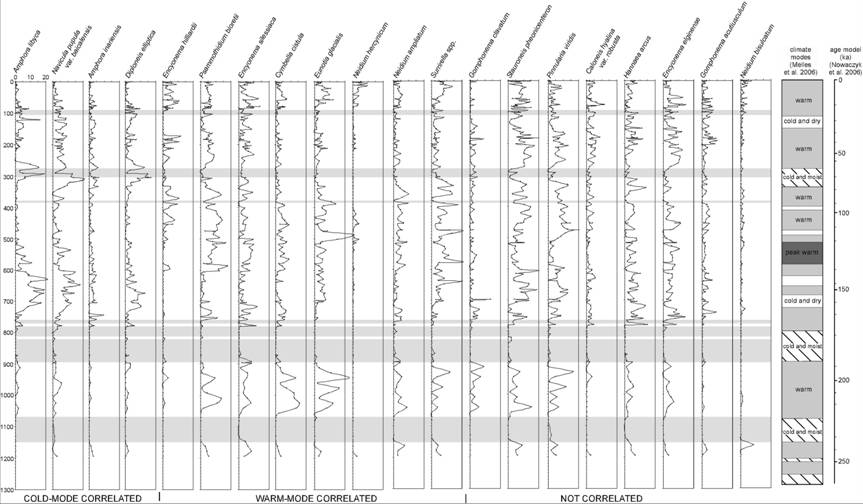

В результате вышеназванного комплекса исследований была построена модель климатических изменений, запечатлённых в 13 м донных отложений, отражающая последние 250 тыс. лет. В рамках международной экспедиции 2000 года в центральной части озера было отобрано 4 колонки, мощностью от 30 до 43 см, соответствующих временному интервалу 6-7 тыс лет. Кроме того, было еще отобрано 9 гравитационных колонок мощностью 11-24 см с глубины 52-169 м. Для этих колонок был проведен диатомовый, минералогический и литологический анализ. Кроме того, были проведены гидрологические и сейсмостратиграфические исследования, а также установлено несколько метеостанций по периферии озера (Nolan et al., 2007).

Во время экспедиции 2003 года исследовалась прибрежная мелководная зона озера, также были проведены сейсмостратиграфические и батиметрические исследования, дополнившие сейсмические данные, полученные в 2000 году. Были отобраны пробы озёрной воды и снега (Bregham-Grette at al., 2007), проведены геоморфологические и геокриологические исследования. Недалеко от места отбора керна PG 1351 была отобрана еще одна колонка донных отложений (Lz 1024) мощностью 16,2 м. Результаты ее исследования показали высокую степень корреляции с результатами предыдущих исследований. В этом же году были получены керны из двух мелких пятиметровых скважин (Р1 и Р2) в различных частях кратера. Р1 находится примерно в 1,7 км к юго-востоку от озера и располагается на склоне юго-западной экспозиции с углами наклонов около 5°. Р2 располагается примерно в 100 м к северу от берега озера. В результате исследования этих кернов уже получены существенные результаты о развитии природной среды района в голоцене.

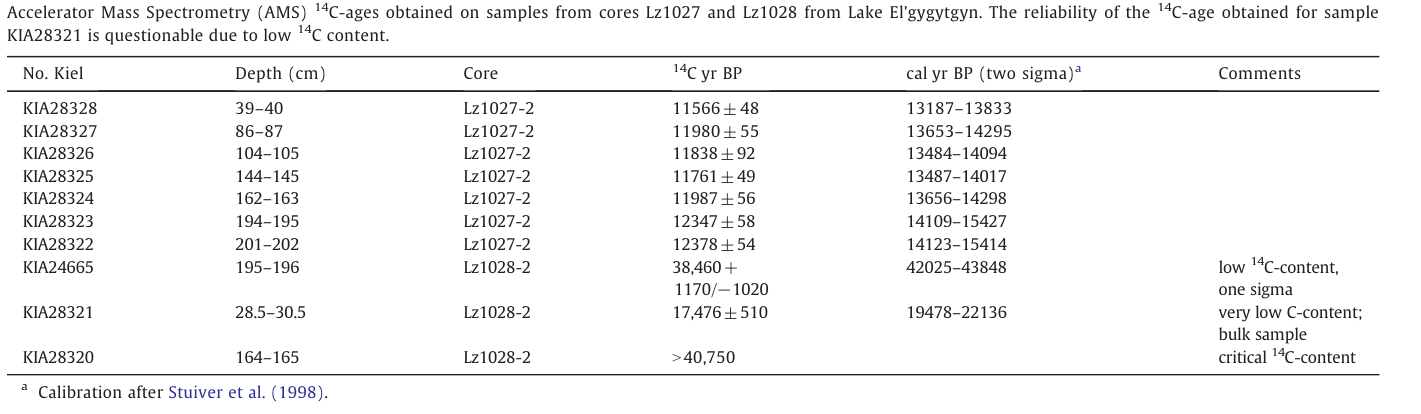

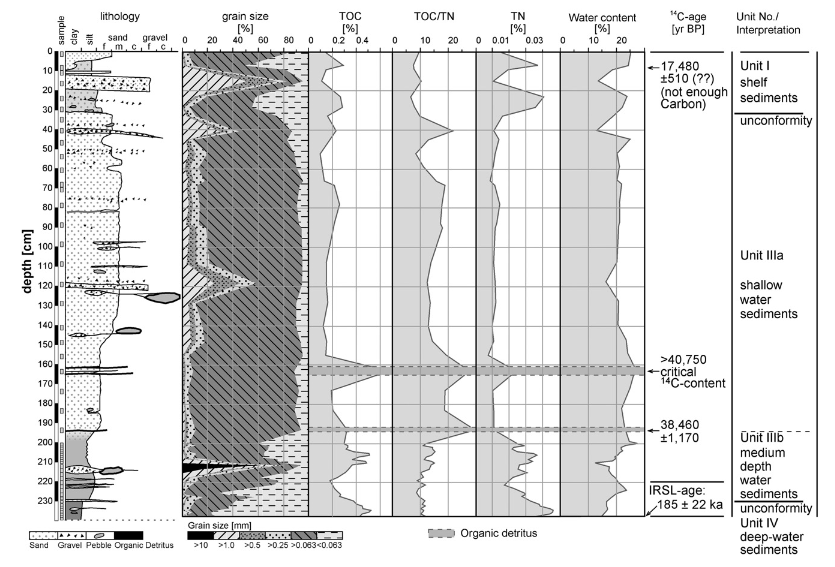

Также в 2003 г. были отобраны еще 2 колонки донных отложений Lz1027 и Lz1028 из южной части озера с глубины 8-10 м (The expedition…, 2003). Мощность кернов составляет 220 и 250 см соответственно. Кроме литологического описания, эти керны были подвергнуты также гранулометрическому и различным геохимическим анализам.

В рамках международного проекта «Глубокое бурение озера Эльгыгытгын» зимой 2008 года был получен керн многолетнемерзлых пород из скважины D3 в кратере озера Эльгыгытгын длиной 141,5 м, исследование которого позволит ответить на многие вопросы истории развития мерзлоты и природной среды в целом. Скважина была пробурена в западной части кратера, примерно в 400 м от береговой линии озера.

В 2009 г. в рамках реализации того же проекта в самом центре озера была пробурена 315-метровая толща донных осадков озера Эльгыгытгын (СКВ. D1). Кроме того, была даже пробурена метеоритная брекчия, подстилающая озерные осадки (Wennrich et al., 2010).

В настоящее время ещё продолжается исследование керна из скв. D1.

Некрасов И.А. Экспедиция на озеро Эльгытхын // Проблемы Севера, вып. 1, 1958

{/spoiler} {spoiler title=БАТИМЕТРИЯ и ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ opened=0}

|

S зеркала озера - 110 км2 S водосбора - 183 км2 Макс. глубина - 175 м Н уреза воды - 492,4 м н.у.м. |

(The Expedition El’gygytgyn Lake 2003 (Siberian Arctic) // Ber. Polarforsch. Meeresforsch.509. 2005)

{/spoiler}

{spoiler title=ЛИТОЛОГИЯ, ГРАНУЛОМЕТРИЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА и МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ opened=0}

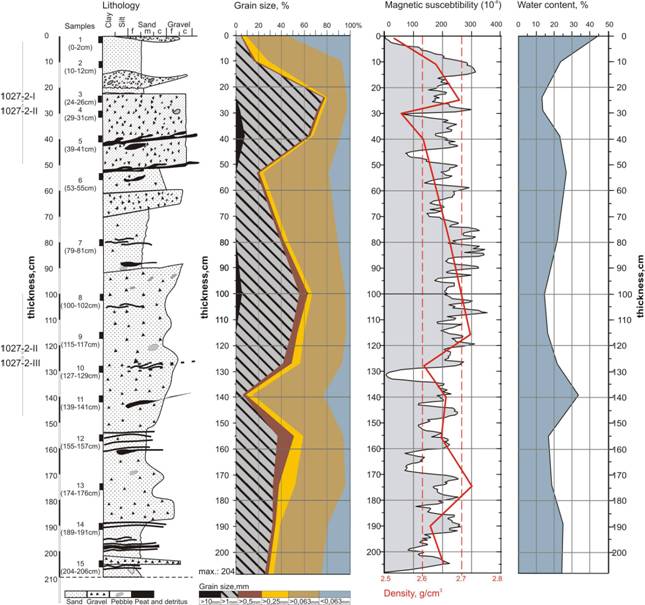

Колонки донных отложений Lz1027 и Lz1028 исследовались на содержание воды, плотности или удельного веса осадка и магнитной восприимчивости.

Колонка Lz1027, отобранная с более низкой террасы, практически полностью сложена мелким и крупным гравием средней окатанности с грубозернистым песком и прослоями и линзами торфа (глубина 206-22 см). По результатам ситового метода основной составляющей осадка на указанной глубине является гравий от 10% до 55% и песок разнозернистый до 60%. В основном песок представлен мелкозернистой фракцией. Встречаются редкие мелкие и средние (1-2 см, редко 3 см) хорошо окатанные гальки. Мелкозернистая фракция представлена алевритом и пелитом с общим содержанием до 20%. На глубинах 140 см и 50 см, отмечается низкое содержание грубозернистого осадка, что связано с совпадением отбора образцов с линзами и прослоями торфа и не является показателем гранулометрического состава. В целом в интервале 206-22 см наблюдается равномерное увеличение грубозернистой фракции с максимумом на 26 см. Отобранный осадок не позволяет определить характер слоистости. Однако, размер фракции может говорить, что аккумуляция проходила в пляжевых условиях. Наличие в толще гравия субгоризонталных in situ слоев торфа (на глубинах 52 и 41 см) подтверждает субаэральность условий осадконакопления. Органические прослои на глубинах 206-80 см, часто представлены органическим детритом. Такие намывные органические прослои образуются в мелководной литоральной зоне осадконакопления. Верхний контакт гравийной толщи резкий по смене гранулометрического состава.

С глубины 22 см до поверхности осадок представлен монотонным мелкозернистым до алеврита песком с линзами мелкого гравия. Содержание мелкого гравия до 15%, песка до 65% и алевритов до 55% в образце №1. Верхние 2-3 см насыщены органическим детритом. Резкое изменения гранулометрического состава от гравия к песку мелкозернистому до алевритового, говорит о подъеме уровня озера и глубоководной седиментации. Однородность осадков может свидетельствовать о стабильности уровня озера в указанный этап осадконакопления.

Результаты гранулометрического анализа для керна Lz1027

|

Sample №№ |

Grain size, % |

|||||

|

>10mm |

>1mm |

>0,5mm |

>0,2mm |

>0.06mm |

<0.06mm |

|

|

1 (0-2cm) |

0,000 |

4,253 |

1,020 |

3,731 |

36,232 |

53,470 |

|

2 (10-12cm) |

0,000 |

15,411 |

2,253 |

10,667 |

64,118 |

6,650 |

|

3 (24-26cm) |

0,000 |

76,507 |

1,824 |

2,125 |

17,068 |

2,399 |

|

4 (29-31cm) |

2,201 |

68,935 |

2,401 |

2,644 |

20,797 |

2,783 |

|

5 (39-41cm) |

4,628 |

58,438 |

2,474 |

2,336 |

23,422 |

8,190 |

|

6 (53-55cm) |

0,000 |

18,483 |

2,129 |

3,478 |

57,245 |

17,581 |

|

7 (79-81cm) |

0,000 |

38,504 |

3,177 |

3,548 |

43,889 |

10,200 |

|

8 (100-102cm) |

3,032 |

52,634 |

7,417 |

3,629 |

29,455 |

3,187 |

|

9 (115-117cm) |

0,000 |

48,519 |

5,530 |

5,882 |

36,865 |

2,658 |

|

10 (127-129cm) |

0,000 |

41,335 |

7,703 |

7,386 |

36,725 |

6,042 |

|

11 (139-141cm) |

0,000 |

5,815 |

3,027 |

5,844 |

62,248 |

20,038 |

|

12 (155-157cm) |

0,000 |

36,613 |

14,532 |

7,975 |

34,972 |

5,368 |

|

13 (174-175cm) |

0,000 |

32,488 |

5,409 |

14,281 |

44,065 |

3,003 |

|

14 (189-191cm) |

0,000 |

32,318 |

2,674 |

3,856 |

41,676 |

18,890 |

|

15 (204-206cm) |

0,000 |

26,712 |

2,345 |

4,606 |

41,728 |

23,82 |

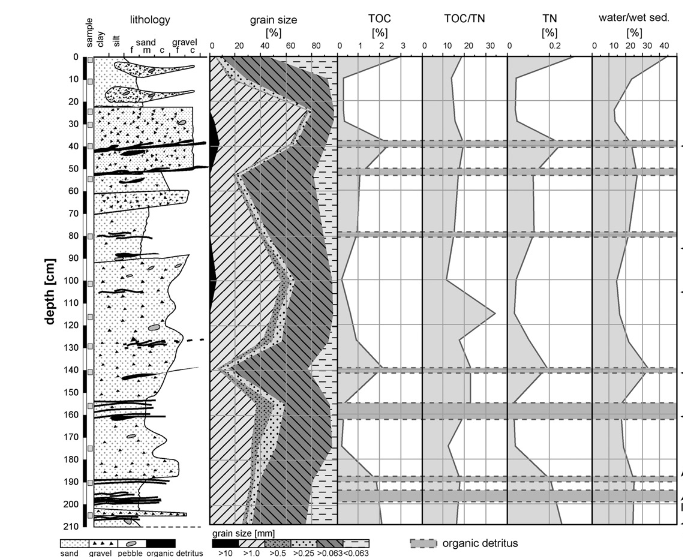

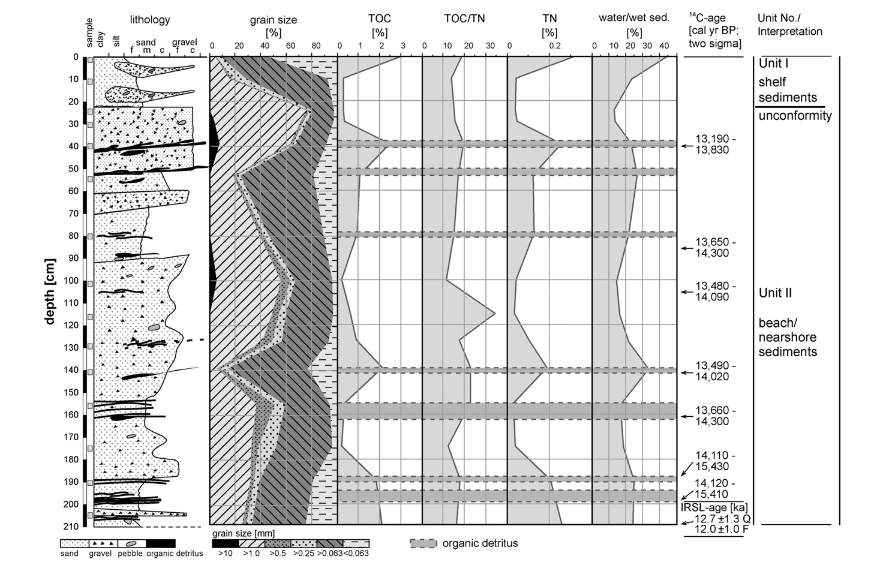

Литология, гранулометрия,магнитная восприимчивость и физические свойства пород из колонки 1027 (Juschus et al., 2011)

Исходя из литологических характеристик осадков, исследуемые колонки донных отложений можно разделить на этапы формирования в порядке от древнего к современному.

для колонки Lz1027, выделяется 2 основных этапа:

206-21 см - этап I, происходивший в пляжевых условиях

21-0 см - этап II, соответствующий глубоководному осадконакоплению

|

Физические свойства керна Lz1027

|

По данным о содержании влаги в образцах из колонки Lz1027, возможно выделить два интервала с наименьшим процентным содержанием и наибольшим – 206 - 20 см и 20 - 0 см соответственно. На первом интервале содержание влаги колеблется от 15% до 32%. Резкое увеличение влаги в осадках до 32% на глубине 140 см и до 26% на глубинах от 50 до 40 см связано с прослоями торфа и органического детрита, что объясняется их высокими гигроскопическими свойствами. С глубины 20 см наблюдается рост содержания влаги от 15% до 45%.

|

Результаты гранулометрического анализа для керна Lz1028

|

Sample №№ |

Grain size, % |

||||||

|

>10mm |

>1mm |

>0,5mm |

>0,25mm |

>0.1mm |

>0.063mm |

<0.063mm |

|

|

16 (0-2cm) |

0,000 |

0,000 |

0,544 |

3,924 |

5,318 |

75,210 |

14,530 |

|

17 (7-9cm) |

0,000 |

1,627 |

1,907 |

5,535 |

27,661 |

6,909 |

51,640 |

|

18 (9-11cm) |

0,000 |

11,982 |

6,814 |

5,641 |

44,956 |

8,537 |

19,875 |

|

19 (15-17cm) |

0,000 |

50,999 |

24,114 |

8,017 |

9,830 |

1,721 |

4,013 |

|

20 (23-25cm) |

0,000 |

9,472 |

3,207 |

6,506 |

24,968 |

11,047 |

41,594 |

|

21 (28,5-30,5) |

0,000 |

0,533 |

1,066 |

4,763 |

33,811 |

13,191 |

43,971 |

|

22 (33-35cm) |

0,000 |

3,387 |

3,049 |

3,997 |

53,733 |

10,046 |

24,592 |

|

23 (40,5-41,5) |

0,000 |

29,365 |

7,518 |

7,817 |

31,787 |

8,226 |

14,250 |

|

24 (45-47cm) |

0,000 |

3,081 |

2,015 |

3,129 |

56,767 |

15,193 |

18,772 |

|

25 (52-54cm) |

0,000 |

4,880 |

5,892 |

9,315 |

59,216 |

6,956 |

12,926 |

|

26 (59-61cm) |

0,000 |

1,927 |

4,129 |

6,957 |

69,382 |

7,432 |

9,359 |

|

27 (66-68cm) |

0,000 |

4,631 |

4,551 |

8,743 |

71,032 |

3,944 |

5,829 |

|

28 (68-70cm) |

0,000 |

3,623 |

2,544 |

5,253 |

74,553 |

5,600 |

7,458 |

|

29 (78-80cm) |

0,000 |

5,072 |

3,165 |

5,657 |

63,244 |

10,191 |

11,706 |

|

30 (88-90cm) |

0,000 |

2,732 |

3,977 |

6,382 |

70,115 |

6,898 |

9,122 |

|

31 (90-98cm) |

0,000 |

5,876 |

5,280 |

7,625 |

69,121 |

4,733 |

6,524 |

|

32 (108-110cm) |

0,000 |

3,344 |

7,821 |

10,087 |

66,953 |

4,307 |

6,485 |

|

33 (118-120cm) |

0,000 |

24,466 |

21,568 |

12,519 |

30,576 |

3,991 |

5,862 |

|

34 (128-130cm) |

0,000 |

4,755 |

3,078 |

2,819 |

72,391 |

7,342 |

8,689 |

|

35 (140-142cm) |

0,000 |

6,400 |

4,084 |

5,461 |

69,457 |

5,523 |

8,668 |

|

36 (148-150cm) |

0,000 |

6,902 |

3,606 |

6,921 |

70,725 |

4,934 |

6,008 |

|

37 (155-157cm) |

0,000 |

0,301 |

0,984 |

3,944 |

86,316 |

2,714 |

4,826 |

|

38 (163-165cm) |

0,000 |

1,016 |

1,760 |

5,494 |

68,754 |

8,824 |

12,483 |

|

39 (173-175cm) |

0,000 |

0,353 |

0,761 |

3,442 |

83,047 |

4,893 |

6,704 |

|

40 (183-185cm) |

0,000 |

1,935 |

1,187 |

2,545 |

73,060 |

10,056 |

10,679 |

|

41 (193-195cm) |

0,000 |

1,656 |

2,979 |

5,697 |

76,891 |

5,527 |

6,255 |

|

42 (200-201cm) |

0,000 |

1,094 |

1,801 |

2,488 |

30,259 |

20,652 |

40,489 |

|

43 (201-202cm) |

0,000 |

1,607 |

2,770 |

6,197 |

38,761 |

12,762 |

33,665 |

|

44 (202-203cm) |

0,000 |

0,676 |

0,870 |

2,647 |

48,367 |

12,908 |

31,923 |

|

45 (203-204cm) |

0,000 |

1,406 |

0,759 |

2,946 |

43,192 |

16,719 |

32,969 |

|

46 (204-205cm) |

0,000 |

0,423 |

1,209 |

4,394 |

38,520 |

17,900 |

35,114 |

|

47 (205-206cm) |

0,000 |

1,017 |

2,635 |

7,433 |

32,784 |

17,359 |

36,064 |

|

48 (206-207cm) |

0,000 |

2,109 |

1,845 |

5,764 |

37,241 |

14,921 |

35,659 |

|

49 (207-208cm) |

0,000 |

2,071 |

1,661 |

5,002 |

32,575 |

19,004 |

37,269 |

|

50 (208-209cm) |

0,000 |

2,420 |

5,658 |

10,753 |

36,554 |

16,104 |

25,239 |

|

51 (209-210cm) |

0,000 |

20,535 |

3,605 |

5,910 |

26,538 |

13,492 |

24,940 |

|

52 (210-211cm) |

0,000 |

33,513 |

3,145 |

5,938 |

23,985 |

10,960 |

19,033 |

|

53 (211-213cm) |

62,547 |

13,018 |

1,418 |

2,839 |

10,802 |

2,538 |

6,144 |

|

54 (213-215cm) |

15,873 |

21,081 |

6,095 |

10,974 |

26,581 |

5,354 |

12,627 |

|

55 (215-217cm) |

0,000 |

22,206 |

3,753 |

9,353 |

35,333 |

6,052 |

21,590 |

|

56 (217-219cm) |

0,000 |

4,931 |

1,457 |

5,639 |

40,044 |

8,943 |

38,367 |

|

57 (219-221cm) |

0,000 |

2,164 |

1,813 |

8,493 |

52,901 |

8,528 |

24,918 |

|

58 (221-223cm) |

0,000 |

1,444 |

1,161 |

4,775 |

53,988 |

9,030 |

27,998 |

|

59 (223-225cm) |

0,000 |

0,615 |

0,235 |

2,641 |

37,350 |

7,441 |

50,050 |

|

60 (225-226cm) |

0,000 |

0,403 |

0,280 |

0,928 |

16,608 |

8,138 |

70,686 |

|

61 (226-227cm) |

0,000 |

1,071 |

0,643 |

1,649 |

18,569 |

8,310 |

64,232 |

|

62 (227-229cm) |

0,000 |

3,535 |

2,547 |

10,445 |

33,174 |

7,077 |

41,748 |

|

63 (229-231cm) |

0,000 |

1,681 |

1,469 |

6,977 |

23,367 |

7,055 |

56,649 |

|

64 (231-232cm) |

0,000 |

0,000 |

1,790 |

6,747 |

14,492 |

7,952 |

61,308 |

|

65 (232-233cm) |

0,000 |

0,421 |

0,976 |

5,603 |

18,997 |

7,101 |

63,099 |

|

66 (233-234cm) |

0,000 |

0,000 |

0,770 |

6,029 |

19,318 |

6,721 |

62,571 |

|

67 (234-235cm) |

0,000 |

0,306 |

0,988 |

3,230 |

11,444 |

6,975 |

73,855 |

|

68 (235-236cm) |

0,000 |

4,921 |

0,750 |

2,086 |

7,218 |

6,960 |

77,267 |

|

69 (236-237cm) |

0,000 |

1,286 |

1,024 |

1,596 |

8,621 |

7,145 |

76,256 |

|

70 (237-238cm) |

0,000 |

2,032 |

1,269 |

1,564 |

13,773 |

6,849 |

72,568 |

|

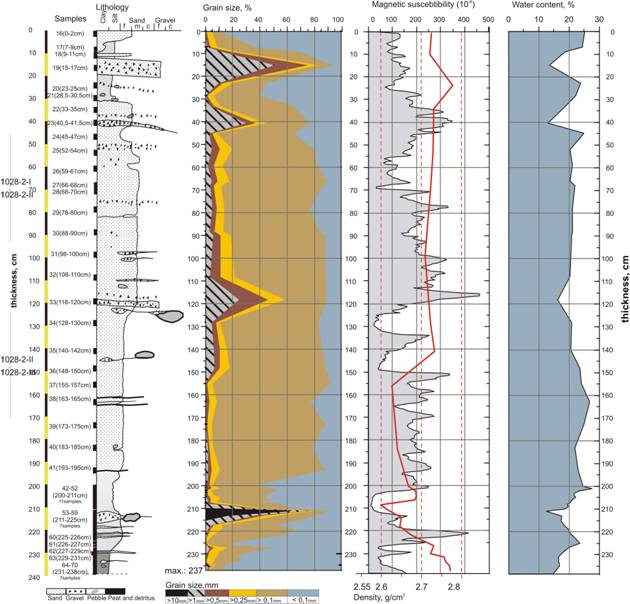

Физические свойства керна Lz1028

|

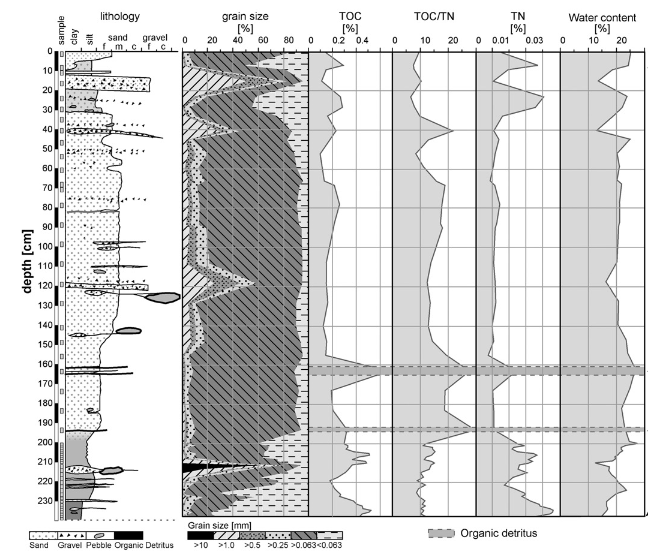

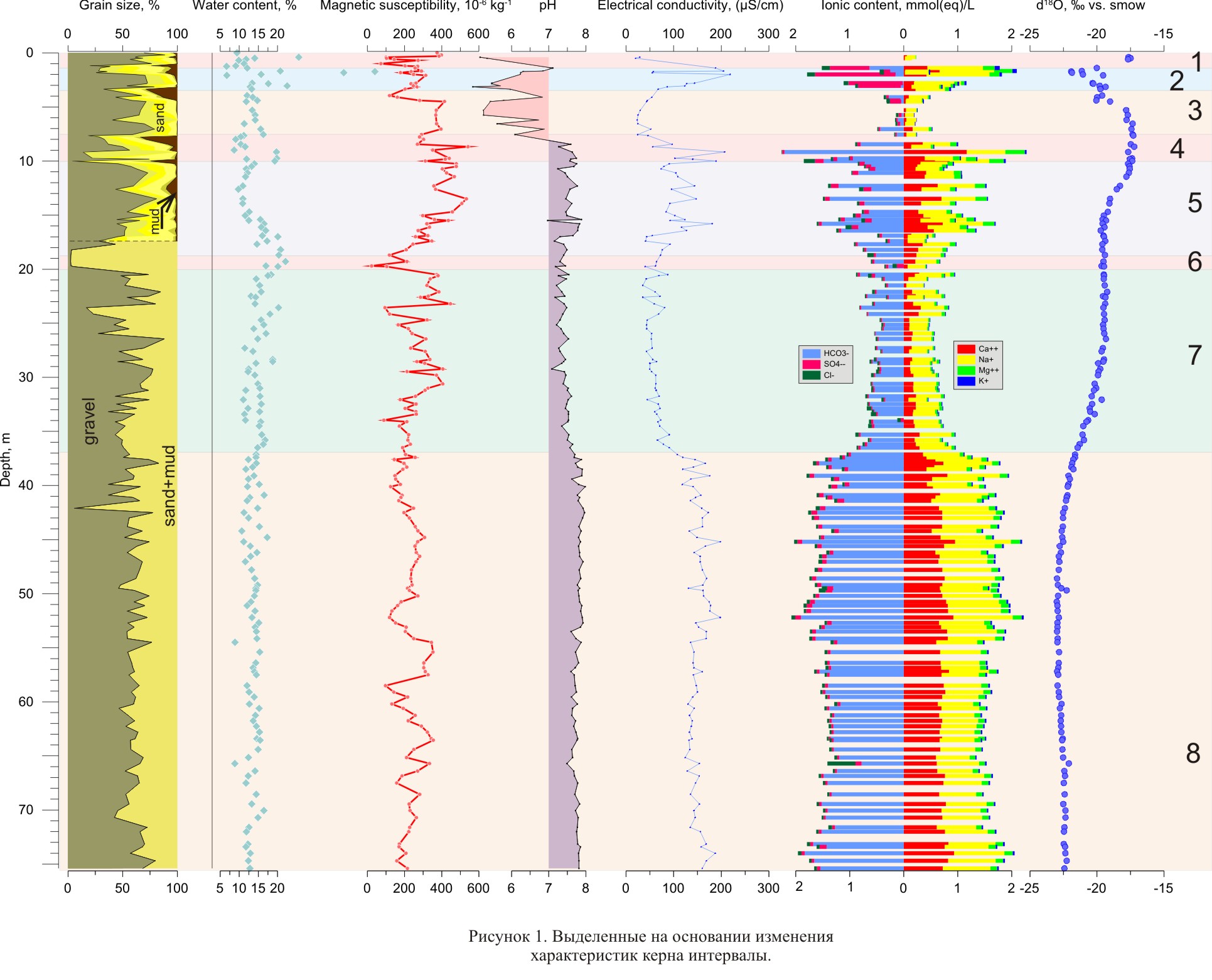

Литология, гранулометрия, магнитная восприимчивость и физические свойства пород из колонки 1028 (по Juschus et al., 2011).

Для осадков колонки донных отложений Lz1028 измеренное содержание влаги, практически не изменяется по мощности (см. рис. и табл.). Возможно выделить участок 238-200 см, на котором происходит увеличение содержания влаги от 18% до 27%. Вышележащие отложения характеризуются высоким для этого керна содержанием влаги, колеблющимся от 14 до 28%. Минимальные значения приурочены к прослоям гравия на глубинах 118-120 см, 40-41 см и 15-17 см.

|

Колонка Lz1028 имеет более разнообразную историю формирования. Нижний интервал 238-195 см представлен плотными темно серыми глинами с редкими тонкими прослоями песка мелкозернистого и алевритового. Процентное содержание мелкозернистой и пелитовой фракции уменьшается от 80% до 20% (на глубине 195 см) и замещаются песком мелкозернистым. Отмечается незначительное содержание гравия. На глубинах 200-195 см идет плавный по составу переход к песку мелкозернистому. На глубинах 221-211 см наблюдается линзовидные прослои песка и гравия, а также включение гальки 3x5см плохой окатаности. Нахождение этих слоев осложняет возможность трактовать интервал как глубоководную фацию осадконакопления. Для объяснения появления грубозернистого материала на фоне пелитового можно предположить активную эрозионную деятельность, в данный этап осадконакопления. В весеннее половодье грубозернистый материал выносился на поверхность льда озера, а затем осаждался на дно озера при стаивании.

Затем, после плавного перехода, верх по колонке (200-30 см) залегают пески от мелко зернистых до среднезернистых, причем размерность увеличивается снизу-вверх. Содержание мелкозернистого песка убывает от 80% до 55%, замещаясь средне и грубозернистыми песками и гравием. Содержание гравия увеличивается от 0 до 5%. В песках встречаются тонкие (менее 1 см) линзовидные прослои органического детрита (на глубинах 195 см и 165-160 см), алевритовые горизонтальные слойки (на глубине 80 см), линзы гравия (на глубинах 118-120 см 40 см) и включения галек средней окатанности до 2 см по длинной оси. Содержание алевритов и глин в интервале колеблется незначительно – от 15% до 25%. Плавное увеличение гранулометрического состава толщи снизу-вверх говорит постепенном падении уровня озера. В рассматриваемом горизонте происходила смена глубоководной фации осадконакопления на мелководную. Перечисление прослои и включения образовывались в результате размыва неоднородных отложений в прибрежной зоне, а также с ледовым переносом материала и осаждении его.

На глубине 30,5 см находится резкий по изменению гранулометрического состава, неровный эрозионный контакт. Пески средне- и грубозернистые перекрываются глинистыми алевритами. Процентное содержание мелкозернистого песка убывает с 30% до 10% и замещается алевритами и пелитами с 60% до 90%. На контакте глины более опесчаненые и содержат мелкую (1 см) окатанную гальку. Галька залегает субгоризонтально. Мощность глинистого горизонта 11 см. Цвет глины темно серый. Над глиной залегает гравийный слой мощностью 15 см, после чего в разрезе появляется алеврит глинистый (мощностью 10 см) охристого цвета. Верхний контакт с мелкозернистыми песками деформирован. Мощность вышележащих песков 5-9 см.

Накопление описанного горизонта на интервале глубин (30,5-0см) происходило, по-видимому, в условиях глубоководной седиментации, при резком увеличении уровня водоема и размыве озерными водами прибрежных форм рельефа, благодаря чему мы видим грубозернистые линзы на фоне глин различного цвета. Деформация на глубине 10-5 см, видимо, связана с бурением.

Также можно предположить, что данный интервал накапливался при различных уровнях озера. В таком случае, участок осадка от 30,5 см до 9-5 см принадлежит к более высокому уровню водоема, а песчаный горизонт, завершающий колонку - к более низкому.

Исходя из литологических характеристик осадков, исследуемые колонки донных отложений можно разделить на этапы формирования в порядке от древнего к современному.

Для колонки Lz1028 выделяется три этапа, а также эрозионный контакт:

· 238-200 см - этап III, глубоководное осадконакопление с активным участием явления дропстоунов

· 200-30,5 см - этап II, постепенный переход от глубоководного осадконакоплению к мелководному

· эрозионный контакт

· 30,5-0 см - этап I, осадконакопление в глубоководных условиях.

Литологическое описание колонки донных отложений РG 1351 (Палеоклиматические…, 1999)

Цвет отложений определялся визуально по шкале цвета, разработанной для почв (Munsell soil color charts, 1992).

Пачка I. Глубина 0-106 см. Массивный, серый (5Y – 6/1, 5/1), реже темно-серый (5Y – 4/1) ил, с редкими тонкими (первые мм) песчано-алевритовыми слойками. На глубине 73-75 см отмечен более плотный ил оливково-серого цвета (5Y – 4/2). На глубине 100 см - тонкое чередование песчаных и алевритистых слойков темно-серого (5Y – 4/1), оливково-серого (5Y – 4/2) цвета. Осадки верхний части пачки 0-60 см сильно обводнены. Ил в кровле пачки имеет бурый цвет, вызванный ожелезнением.

Пачка II. Глубина 106-155 см. Преимущественно тонкослоистая, пятнистая толща. Слоистость подчеркнута более глинистым материалом, более темным (5Y – 3/1). Содержание темных включений достигает до 10%. В верхней части (10 см) цвет ила серый (5Y – 5/1), который сменяется на оливково-серый (5Y – 5/2, 4/2), темнооливково-серый (5Y – 3/2), оливковый (5Y – 4/3 – 4/4). На глубине 127,5 – 129,0- более светлый оливково-серый (5Y – 5/2) прослой ила, массивной, непятнистой текстуры. В основании прослоя содержание густо темно-серого (5Y – 3/1) глинистого материала достигает 20-25%. Нижняя граница пачки нерезкая, пятнистость ее к основанию уменьшается, слоистость становится неясновыраженной.

Пачка III. Глубина 155-263 см. Пачка представлена в основном массивными, не слоистыми, преимущественно оливково-серыми (5Y – 4/2, 5/2, 5/1) песчано-глинистыми илами, алевритами с редкими прослоями более светлых или более темных илов. В верхней части толщи, глубина 155-165 см, ил темно-серый (5Y – 4/1) с редкими включениями темного глинистого материала, на глубине 170-182 см ил оливково-серый (5Y – 5/2), темно-серый (5Y – 4/1) с включениями вивианитовых конкреций. На глубине 183-185 см отмечен более светлый (5Y – 5/1 – 6/1) прослой пятнистого алеврита, на глубине 197-208 см ил с тонкой, неясновыраженной слоистостью. На глубине 227-227,5 см темно-оливково-серый (5Y – 3/2) прослой плотных глинистых стяжений. На глубине 239,5-240,0 см прослой тонкозернистого илистого песка серо-коричневого цвета (5Y – 4/2).

Пачка IV. Глубина 263-323 см. Ил серый (5Y – 5/1), темно-серый (5Y – 4/1), темно-серый (5Y – 3/1), с ясно выраженной, реже неясно выраженной тонкой слоистостью. На глубине 307-310 см – неслоистый ил оливково-серого цвета (5Y – 4/2). На глубине 318-319 см - серый (5Y – 5/1) ил.

Пачка V. Глубина 323-616 см. Преимущественно неслоистая толща.

323-332 см – массивный ил, серо-коричневый (2,5Y – 5/2).

332-335 см – темно-серый (5Y – 4/1), глинистый прослой, пятнистый.

335-347 см – массивный ил, неслоистый, серо-коричневый (2,5Y – 5/1).

347,0-347,5 см - комковатый, более темный (5Y – 4/1) прослой ила.

347,5-388 см – песчаный ил серо-коричневый (2Y – 5/2), с неясновыраженными редкими слойками темно-серого (5Y – 4/1), оливково-серого (5Y – 4/2) ила.

388-392 см – оливково-серый (5Y –4/2) глинистый прослой.

392-402 см – песчанистый ил.

402-405 см – оливково-серый ил с вивианитовыми конкрециями.

405-478 см – массивный ил темно-серый (5Y – 4/1), серый (5Y – 5/1), (2,5Y – 5/1).

478-482 см - пятнисто-слоистый ил, темно-серого цвета (5Y – 3/1).

482-513 см – массивный глинистый алеврит, иногда со слабой слоистостью, серого (5Y – 5/1), (2,5Y- 5/1, 2,5Y – 6/1), оливково-серого (5Y – 4/2, 5/2) серо-коричневого (2,5Y – 4/2).

513-513,5 см -пятнистый прослой, обусловленный глинистым материалом оливково-серого цвета (5Y – 4/2).

513,5-678 см - серо-коричневый массивный ил серо-коричневого (2,5Y – 5/2), серого (2,5Y – 5/1) цвета. В нижней части на глубине 568-578 см несколько тонких (первые мм) оливково-серых прослоев ила

Пачка VI. Глубина 618-893 см. Преимущественно тонкослоистая толща.

618-658 см - тонкослоистый пятнистый ил, слоистость ясновыраженная, реже неясная, подчеркнутая более темным глинистым материалом. Цвет от серого (5Y – 5/1), темно-серого (5Y – 4/1) до оливково-серого (5Y – 4/2, 5/2).

658-678 см – ил со слабо выраженной пятнистостью, цвет серый, темно-серый (5Y – 4/1 ; -5/1; -6/1).

678-722 см – ил с ясновыраженной тонкой слоистостью, темнооливково-серый (5Y – 4/2), оливково-серый (5Y – 4/2), темно-серый (5Y – 4/1).

722-799 см – пестроокрашенная толща, слоистая, мощность слойков составляет первые сантиметры, слоистость обусловлена чередованием массивных и тонкослоистых прослоев, аналогичных пачкеVI. Массивные прослои, более песчанистые, отмечены на глубинах 724-729 см , 759-769 см (5Y – 4/1), 774-782 см (5Y – 4/1), 787-792 см (5Y – 4/1), 795-799 см (5Y – 3/1).

799-879 см - тонкослоистый пятнистый ил преимущественно густо темно-серого (5Y – 3/1), реже темно-серого (5Y – 4/1) цвета.

Пачка VII. Глубина 908-1080 см. Преимущественно неслоистые пачки илов, часто опесчаненных. В верхней части до глубины 1000 см преобладает серый (5Y – 5/1), оливково-серый (5Y – 4/2, 5/2) и оливковый (5Y – 5/3) цвет. Ил нижней половины имеет преимущественно темно-серый (5Y – 4/1) и густо темно-серый (5Y – 3/1) цвет. Песчаные прослои с четкими границами наблюдаются на глубине 916-920 см, 999-1000 см, 1006-1007 см, 1011-1012 см.

Пачка VIII. Глубина 1080-1150 см. Тонкослоистая пачка илов. Слоистость ясновыраженная. Цвет от густо темно-серого (5Y – 3/1) до темно-оливково-серого (5Y – 3/2).

Пачка IX. Глубина 1150-1269 см. Ил преимущественно массивной текстуры, серого (5Y – 5/1) и оливково-серого (5Y – 5/2) цвета. Прослои отмечены на глубинах:

1172,5-1173,0 см – темнооливково-серый (5Y – 3/2), более глинистый ил;

1178-1179 см – оливково-серый (5Y – 4/2) ил;

1193-1195 см - оливково-серый (5Y – 4/2) ил;

1207-1208 см – темно-серый (2,5Y –4/1) ил;

1215-1216 см – темносеро-коричневый (2,5Y – 4/2) ил;

1223-1224 см - темносеро-коричневый (2,5Y – 4/2) ил;

1231,0-1231,5 см - темносеро-коричневый (2,5Y – 4/2) ил;

1234-1236 см – темносеро-коричневый (2,5Y – 4/2) ил;

1244,5-1245,0 см – темносеро-коричневый (2,5Y – 4,2) ил, на глубине 1252,0 см встречены вивианитовые конкреции.

1269-1283 см – пропуск, проба на OSL.

Результаты рентгено-фазового анализа магнитной фракции осадков керна РG 1351 (Палеоклиматические…, 1999)

| Глубина (cm) | Минерал | Параметры элементарной решетки (ангстрем) | Значения магнитной восприимчивости | Климат |

| 24 | Магнетит | 8,396±0,001 | высокие | теплый |

| 184 | Магнетит | 8,396±0,002 | высокие | теплый |

| 302 | Магнетит | 8,398±0,002 | низкие | холодный |

| 426 | Магнетит | 8,398±0,001 | средние | теплый |

Во время холодных эпох транспортировка материала флювиальными потоками замедлялась, в озере доминировало биогенное осадконакопление, что отразилось на низких величинах магнитной восприимчивости. Характер изменения магнитной восприимчивости в верхней 550 см части колонки повторяет вариации содержания стабильного изотопа кислорода δ18О в кернах скважин GISP2 и GRIP, пробуренных на Гренландском щите (Grootes et al., 1993; Johnsen et al., 1995), что свидетельствует об общих причинах вызывающих эти изменения. Этими причинами могут быть глобальные флуктуации климата. Анализ характера вариаций магнитной восприимчивости кернов скважины 1351 позволяет предполагать, что вскрытые осадки озера формировались от конца среднего плейстоцена до голоцена включительно (1-7 стадии кислородно-изотопной шкалы).

Естественная остаточная намагниченность (In).

Величины естественной остаточной намагниченности изменяются по разрезу колонки от первых единиц до 100 mA/m. Характер колебаний этого параметра в целом повторяет вариации значений магнитной восприимчивости. Все исследуемые образцы характеризуются высокой магнитной стабильностью. В процессе размагничивания переменным магнитным полем изменений направлений In не наблюдается. Для большинства образцов характерны крутые углы магнитного наклонения. Пологие углы на некоторых интервалах вызваны не геомагнитным полем, а структурными нарушениями осадков. Тем не менее, на горизонтах 240 и 470 см отмечены образцы с пониженными углами положительного магнитного наклонения, вплоть до отрицательных значений (рис.19). Возможно, на этих уровнях зафиксированы геомагнитные экскурсы Лашамп (34-40 тыс. лет) и Блейк (115-120 тыс. лет) (Nowaczyk et al., 1994).

В целом осадки исследованной колонки накапливались в течении хрона Брюнес (0-780 тыс. лет) геомагнитной шкалы (Candy, Kent, 1995).

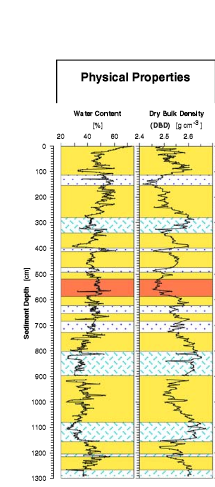

Физические свойства керна Pg 1351 (по Melles et al. 2007)

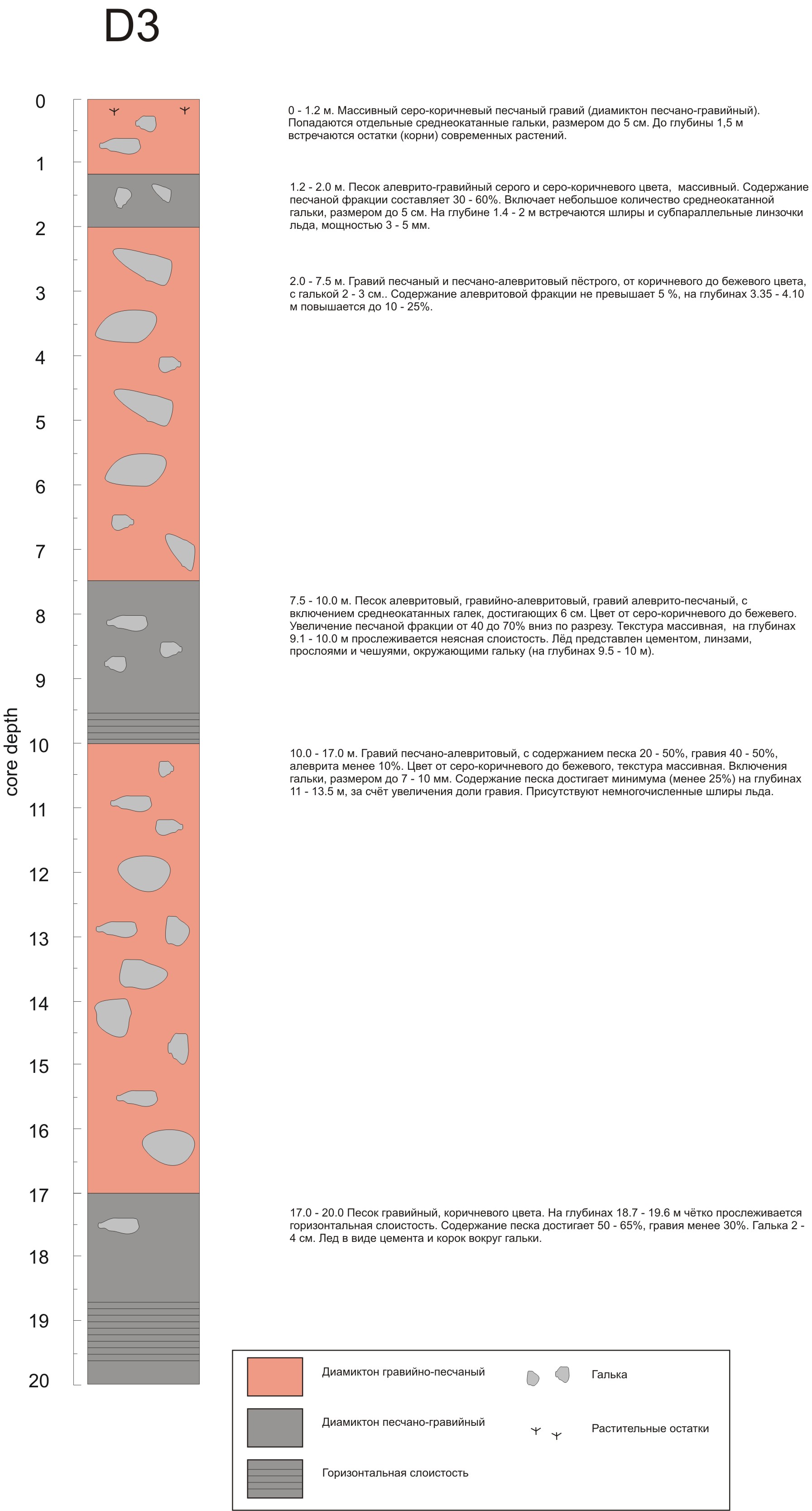

Результаты литолого-фациальных исследований керна D3

Коротко остановимся на интерпретации результатов и разработанной схеме осадконакопления отложений, пробуренных скважиной D3. Эти данные в значительной мере опубликованы в совместной с немецкими коллегами статье в журнале Climate of the Past (Schwamborn et.al, 2012).

Скважина D3 глубиной 141,5 м пробурена в северо-западной части кратера в отложениях мощной аллювиально-пролювиальной дельты выдвижения. Нами выделено 4 основных толщи в исследуемых отложениях характеризующихся различными литологическими и геохимическими свойствами и сложенные отложениями различного фациального состава.

Толща 1 (141,5 – 117,0 м) состоит из сцементированных льдом песчано-гравийных осадков с песчаными прослоями. Песчаные прослои интерпретируются как материал, выпавший из потоков с высокой энергией в глубоководной части дельты. Таким образом, вся толща формировалась в наиболее глубоководной части дельты.

Толща 2 (117,0-24,25 м) представлена сцементированным льдом песчано-гравийным материалом с отдельными гравийными прослоями. Большая часть толщи представлена диамиктонами, сформировавшимися в результате гравитационного смещения аллювиального материала в средней наиболее крутой части подводного склона дельты.

Толща 3 (24,25-8,5 м) представлена сцементированным льдом песчано-гравийным материалом с несколькими песчаными горизонтами значительной мощности. Эти горизонты формировались в периоды повышения уровня озера и представляют собой отложения береговых валов.

Толща 4 (8,5-0,0 м) представлена сцементированным льдом песчано-гравийным материалом с изменчивым содержанием льда, в целом более высоким, чем у нижележащих толщ. Толща сформирована в голоцене и представлена солифлюкционными отложениями и аллювием современных ручьев. Верхний метр представляет собой современный активный слой с современным органическим материалом.

Литология верхних 20 метров керна D3

Cтепень криогенного выветривания (CWI), высчитанная для керна из донных озерных отложений (Lz1024) и для керна из вечной мерзлоты (P1). AL = активный слой (Schwamborn et al., 2008)

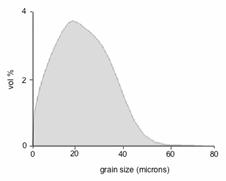

Кривая соотношения размера зерен в озерных осадках (Schwamborn et al., 2008)

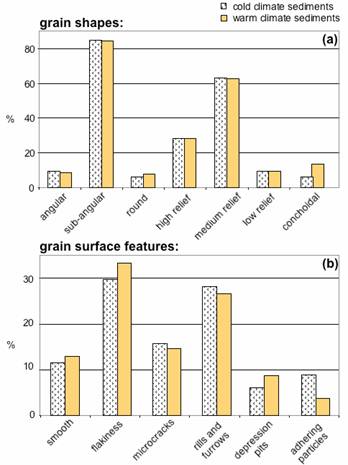

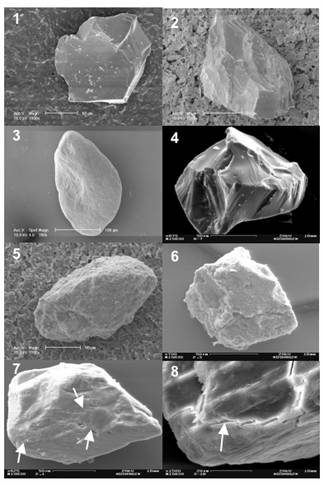

Размер зерен (a) характер поверхности (b) кварцевых зерен (63-125 микрон) из керна озерных отложений Lz1024 (n=560) (Schwamborn et al., 2008)

Примеры микрофотографий кварцевых зерен (63-125 микрон); форма зерен: angular (1), subangular (2), rounded (3), conchoidal (4); grain surface features: brittle and flaky surfaces (5+6), cryogenic microcracking (7+8, см. стрелки) (там же).

Анализ степени криогенного выветривания (CWI) и исследования на сканирующем электронном микроскопе (SEM) озерных отложений и многолетнемерзлых пород на территории водосбора озера дают основания предполагать, что криогенное выветривание вокруг оз. Эльгыгытгын преобладало в течение всего изучаемого временного интервала.

CWI и SEM результаты не позволяют различать межледниковья и оледенения.

Изменения уровня озера в четвертичном периоде и вторичная переработка отложений на мелководьях осложняют предположение о том, что колонки донных отложений соответствуют последовательному накоплению продуктов выветривания.

Результаты анализов по керну PG1351 представлены в статье:

Результаты анализов по мерзлотному керну P1 представлены в статье:

{/spoiler} {spoiler title=ВАРВОМЕТРИЯ и СКОРОСТЬ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ opened=0}

Результаты анализов по мерзлотному керну P1 представлены в статье:

{/spoiler} {spoiler title=ГЕОХИМИЯ opened=0}

ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ

Геохимический анализ колонки из СКВ. 1351 выполнен в Институте полярных и морских исследований А.Вегенера (Потсдам, Германия). Исследовались общие содержания углерода (TC), азота (TN), серы (TS), органического углерода (TOC), стабильного изотопа d13С. Для определения (TC), (TN), (TS) образцы высушивались посредством вымораживания влаги в специальной вакуумной установке. Измерения проводились на микроанализаторе CHNS-932 (LECO Corp.). Анализ органического углерода выполнен на приборе Metalyt-CS 100/1000 S (Eltra Corp.). Для удаления карбонатов образцы предварительно обрабатывались соляной кислотой (Палеоклиматические..., 1999).

Содержания d13С определялись на анализаторе CHN-O (Heraeus Corp.), спаренным с масс-спектрометром MAT-Delta S (Finnegan Corp.). Для определения содержания биогенного опала использовалась методика, изложенная в работе (Muller,Schneider, 1993).

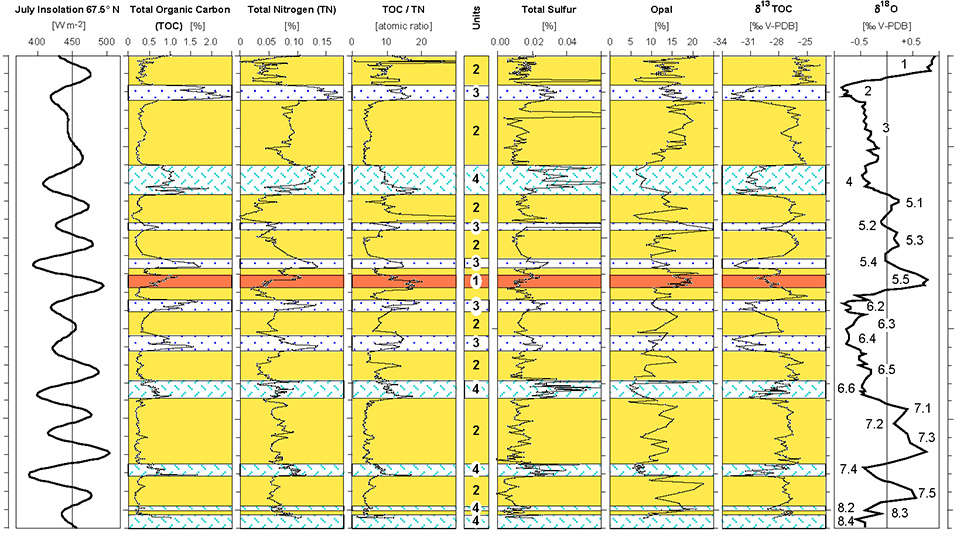

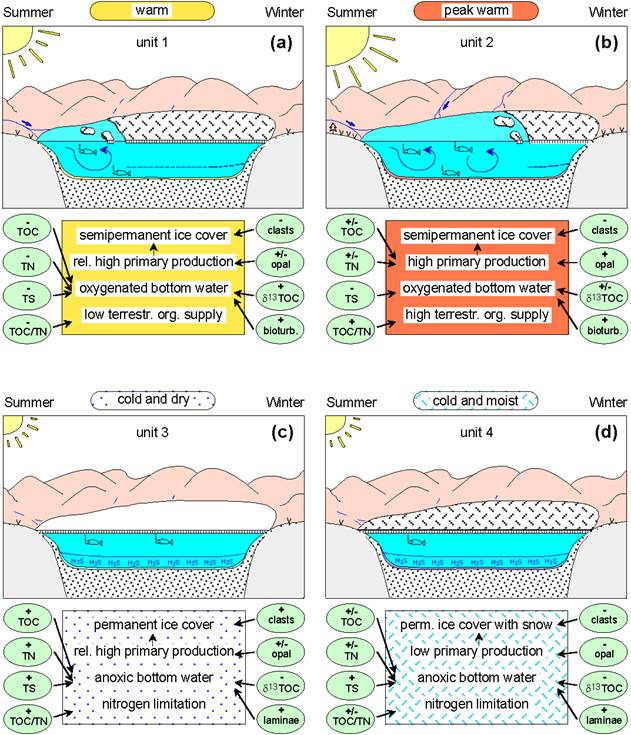

Результаты исследований приведены на рисунке. По разрезу колонки отмечены значительные колебания содержания (TN), (TS), (TOC), а также отношений (TOC/TN). Установлено, что эти показатели отражают палеоклиматические и седиментологические изменения. Для холодных эпох характерны повышенные значения этих величин и тонкослоистый характер осадков, в то время как теплым эпохам свойственны низкие значения этих параметров и массивная структура илов, часто подверженных биотурбациям. Интервалы с высоким содержанием (TN), (TS), (TOC) характеризуются низкими величинами магнитной восприимчивости. Тонкослоистые илы формировались в восстановительных условиях, биотурбаций не происходило, а окисление органики было минимальным. Такие условия отмечены в некоторых озерах Антарктики, ледяной покров которых уменьшает перемешивание воды - меромиктические озера (Melles et al., 1997)

Этот вывод согласуется с результатами определения концентраций d13С в верхней части колонки. Очень низкие содержания этого параметра для двух верхних горизонтов тонкослоистых илов свидетельствуют об отсутствии газового обмена между атмосферой и водой в озере. Наличие круглогодичного ледяного покрова на озере может объяснить нахождение в осадках глинистых окатышей, которые могли аккумулироваться на льду в результате эолового переноса или таяния снега и затем попадать на дно озера через проталины (Squyres et al., 1991). Характер колебания по разрезу содержания биогенного кремнезема (опала), указывает на то, что продуктивность в озере изменялась незначительно. Однако, возможно, что вариации содержания опала затушеваны растворением кремния и/или различными скоростями осадконакопления в озере. Для осадков характерны весьма низкие содержания карбонатов или их полное отсутствие. Возможно, они были растворены в процессе диагенеза, что подтверждается полным отсутствием остатков остракод в осадках, хотя в современных условиях они проживают в озере (Палеоклиматические…, 1999).

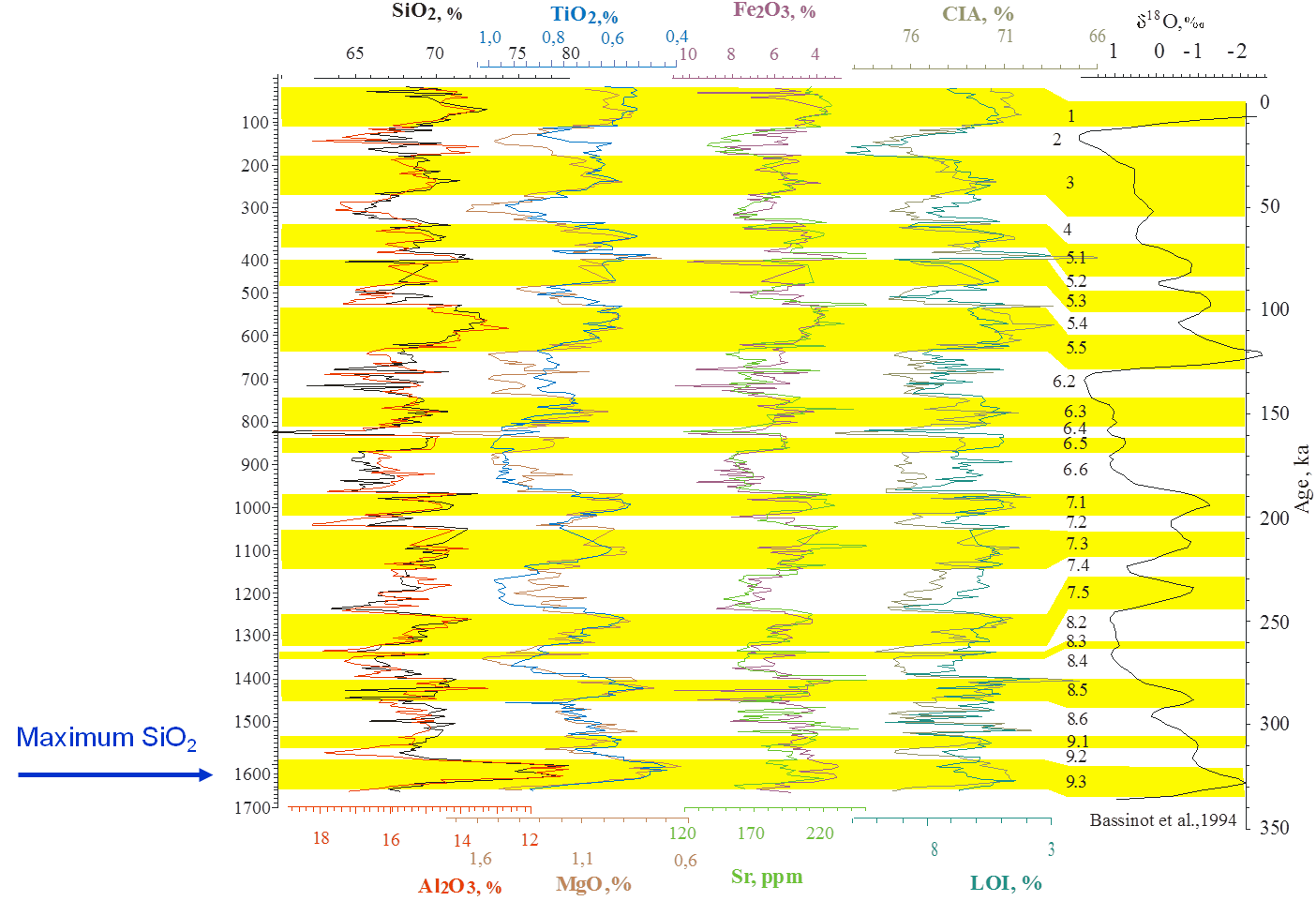

Результаты геохимических анализов по колонке PG1351 (Melles et al., 2007)

July insolation at 67.5° N (Paillard et al. 1996) and stacked marine oxygen isotope record (Martinson et al. 1987) for the past 300 ka, plotted versus the major biogeochemical proxies in core PG1351 according to the age model presented by Nowaczyk et al. (2002). The peak warm (unit 1), normal warm (unit 2), cold and dry (unit 3), and cold but more moist (unit 4) climate modes are indicated with the same signatures. The arrows illustrate the proposed modification of the age model in the lower core part, with upward shifts of sediment units by 10 to 50 ka to make them match the global isotope and regional insolation pattern (Melles et al., 2007).

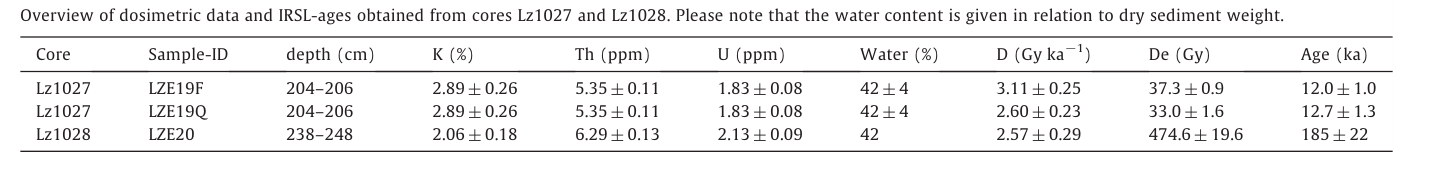

Геохимические исследования осадков колонки LZ 1027 (10-метровая подводнвя терраса) (по Juschus et al., 2011)

Геохимические исследования осадков колонки LZ 1028 (8-метровая подводнвя терраса) (по Juschus et al., 2011)

Содержание органического углерода и валового углерода, измеренное на различных приборах, одинаково, как для колонки Lz1027, так и для Lz1028. Таким образом, можно заключить, что в осадках присутствует только органический углерод. Одним из дополнительных доказательств тому, отсутствие реакции материла образцов при добавлении соляной кислоты, в ходе подготовки образцов к геохимическим анализам. В противном случае, происходила бы реакция кислоты с карбонатами и, как следствие, вспенивание. В целом, содержание органического углерода в осадках невелико и редко достигает 2,5%. Причем такие показатели коррелируются с прослоями и линзами торфа и органического детрита. Так для колонки Lz1027 пики содержания органического вещества приходятся на глубины 206 см, 189 см, 140 см, 40 см и 0-2 см. В колонке Lz1028 такой пик приурочен глубине 160 см. Если не принимать во внимание показания связанные с прослоями органического детрита, как аллохтонного материала, привнесенного в результате размыва береговых форм рельефа и т.п., то обнаруживается картина внутренней озерной циркуляции и продуцирования органического вещества, на протяжении отобранного осадка. Таким образом, фоновое содержание органического углерода для колонки Lz1027 колеблется около 1%. Также отмечается рост показателей снизу-вверх на интервале 206-26 см. Интервалу 26-0 см соответствуют низкие значения органического углерода, и лишь в образце №1 присутствует максимальный показатель – 3%, что объясняется обилием органического детрита в приповерхностных слоях.

В колонке Lz1028 среднее содержание органического вещества ниже и составляет 0,3%. Схожие данные были получены по результатам исследований глубоких кернов. Отчетливо выделяется интервал 206-200 см, сложенный глинами и алевритами глубоководной фации. Здесь значения достигают 0,5%. В центральной части интервала отмечаются низкие показатели, что, по-видимому, связано с включениями грубозернистых привнесенных осадков (глубины 225-211 см). Содержание органического вещества на глубинах 200-66 см колеблется около 0,2% и изменения происходят плавно в сторону незначительного увеличения концентрации. На глубинах от 66 до 0 см, ход кривой неспокойный, и отражает литологические характеристики осадка.

Распределение азота и серы в исследуемых осадках, во многом повторяет колебания кривой органического углерода. Среднее содержание этих элементов незначительны, а для серы немногим превышают точность измерений. Так среднее содержание азота в осадках 0.06%, 0.02%, серы 0.03%, 0.01%, для колонок Lz1027 и Lz1028 соответственно. В колонке Lz1028 содержание азота максимальное на глубинах 238-200 см, затем его содержание не изменяется вплоть до 30 см и соответствует 0,01%. Пики азота в верхней части керна приурочены к глинам на глубинах 23-24 см и 7-9 см.

Результаты геохимических исследований по кернам Lz1027 и Lz1028 представлены в статье:

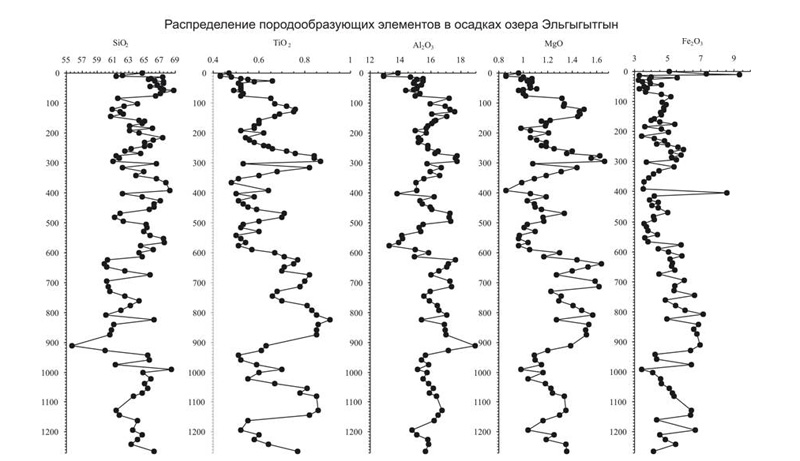

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ (Палеоклиматические..., 1999)

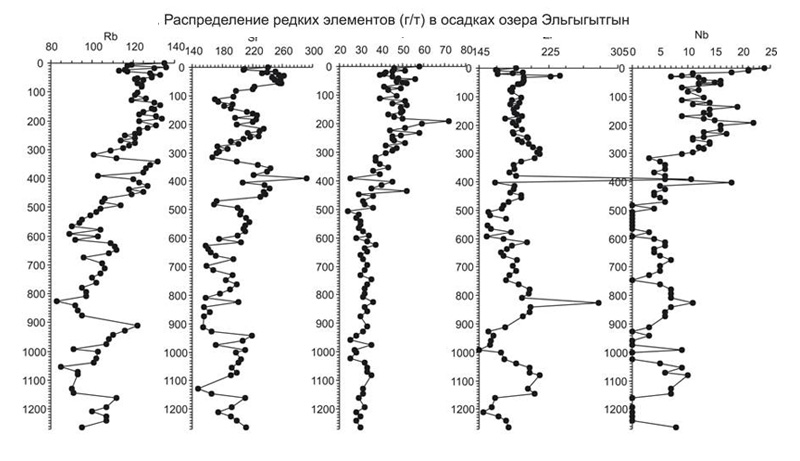

Анализ колонки PG 1351 выполнен в лаборатории рентгеноспектрального анализа СВКНИИ (аналитик В.Я.Борходоев). Редкие элементы Rb, Sr, Y, Zr и Nb определялись на спектрометре VRA-30 (Carl Zeiss, Jena, Germany), рентгеноспектральный силикатный анализ - на многоканальном рентгенофлуоресцентном спектрометре СРМ-25 (СССР, г.Орел) по методикам, изложенным в работах (Borkhodoev, 1998; Борходоев, 1999). Вариации содержания многих элементов по разрезу скважины отражают седиментологические и палеоклиматические изменения.

Редкие элементы. Среди редких элементов особо выделяется стронций. Отмечено, что теплым интервалам, выделенным по данным диатомового и биохимического анализов, свойственны высокие содержания этого элемента, в то время как для холодных эпох характерны низкие значения концентраций стронция. Эта закономерность отмечается по всему разрезу скважины. Существует прямая зависимость содержания стронция в осадках с количеством диатомей, поэтому мы считаем, что этот элемент аккумулировался в диатомовых водорослях. Источником стронция являлись окружающие озеро вулканические породы, хотя он мог приноситься и с океанских вод, как наблюдалось, например, в разрезах Гренландских скважин. Этот вывод подтверждается данными изучения изотопов стронция (см. табл.). Отношения 87Sr/86Sr составляют 0,705857, в то время как для морских вод оно равно 0,709.

Результаты изучения изотопов стронция в осадках озера

|

Скважина |

Глубина |

87Sr/86Sr |

|

1351 |

50-52 |

0,705659 |

|

1351 |

135-137 |

0,705920 |

|

1351 |

177-179 |

0,705941 |

|

1352 |

291-293 |

0,705908 |

Из других редких элементов следует особо отметить ниобий и иттрий, повышенное содержание которых наблюдается в верхней части колонки на глубине 0-300 см. Согласно данным диатомового анализа, приблизительно на уровне 300 см проходит основание IV стадии по кислородно-изотопной шкале (зырянское оледенение). На Северо-Востоке России этот уровень соответствует началу формирования едомного комплекса, который по данным многих исследователей имеет эоловое происхождение. Возможно, обогащение осадков ниобием и иттрием связано с эоловыми процессами. Отметим, что содержание этих элементов в вулканических породах вблизи озера в 1,5-2 раза ниже, чем в осадках характеризуемого интервала (Белый, 1998).

Породообразующие элементы. Данные силикатного анализа несут важную информацию об условиях осадконакопления и палеоклиматических флуктуациях. По всем элементам, кроме P2O5 и MnO, резко фиксируется нижняя граница голоцена.

Для этого интервала свойственны повышенные содержания CaO, Na2O, K2O, SiO2 и пониженные значения TiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3. Для всего разреза наиболее информативными палеоклиматическими показателями являются содержание SiO2,TiO2, Al2O3, и MgO. Теплым интервалам свойственны повышенные значения SiO2 и пониженные содержания TiO2, Al2O3, и MgO. Содержания этих элементов по разрезу, видимо, контролируются условиями выветривания и осадконакопления, которые в свою очередь зависят от климатических изменений. При теплом и влажном климате в озеро водными потоками поступало большее количество обломочного материала. Химический состав осадков этого интервала, по крайней мере по SiO2,TiO2, Al2O3 и MgO, приближается к таковому материнской породы. В осадках холодных эпох содержания TiO2, Al2O3 и MgO часто выше, а содержание SiO2 ниже, чем в вулканитах кратера (Белый, 1998). По-видимому, эти различия связаны с разными глинистыми минералами осадков, формировавшимися в теплых и холодных условиях.

Наблюдается прямая корреляция содержания P2O5 и MnO. Фосфор в осадки поступал из материнских пород, аккумулировался в скелетах рыб, которые при разложении обогащали этим элементом окружающую среду, создавая благоприятные условия для накопления вивианита. Этот водный фосфат повсеместно встречается по разрезу колонки, однако, распределение его неравномерное. По-видимому, выявленные пики фосфора обусловлены вивианитом. Марганец, вероятно, входит в состав вивианита как примесь. Характерно, что пикам фосфора и марганца свойственны повышенное содержание железа.

Результаты рентгеноспектрального анализа осадков озера Эльгыгытгын

|

Глуб, см |

Rb (g/t) |

Sr (g/t) |

Y (g/t) |

Zr (g/t) |

Nb (g/t) |

Глуб, см |

Rb (g/t) |

Sr (g/t) |

Y (g/t) |

Zr (g/t) |

Nb (g/t) |

||

|

1 |

135 |

241 |

58 |

188 |

24 |

436,8 |

118 |

235 |

52 |

181 |

4 |

||

|

7 |

119 |

209 |

46 |

164 |

21 |

446,9 |

125 |

237 |

29 |

193 |

4 |

||

|

10 |

117 |

208 |

46 |

166 |

21 |

454,6 |

119 |

231 |

36 |

193 |

5 |

||

|

14 |

136 |

251 |

51 |

195 |

18 |

470,1 |

106 |

172 |

31 |

179 |

6 |

||

|

18 |

130 |

240 |

45 |

184 |

11 |

481,9 |

105 |

169 |

32 |

173 |

0 |

||

|

22 |

116 |

233 |

42 |

166 |

11 |

494,5 |

114 |

200 |

36 |

171 |

4 |

||

|

26 |

113 |

255 |

41 |

238 |

9 |

506 |

104 |

205 |

24 |

156 |

0 |

||

|

30 |

117 |

262 |

39 |

227 |

7 |

517,5 |

102 |

204 |

29 |

158 |

0 |

||

|

34 |

128 |

246 |

45 |

196 |

12 |

529 |

99 |

212 |

28 |

176 |

0 |

||

|

40 |

133 |

257 |

48 |

196 |

13 |

542,9 |

95 |

216 |

30 |

0 |

|||

|

44 |

129 |

250 |

56 |

196 |

16 |

554,3 |

94 |

211 |

30 |

155 |

0 |

||

|

50 |

129 |

257 |

47 |

195 |

15 |

565,8 |

90 |

208 |

29 |

159 |

0 |

||

|

54 |

122 |

254 |

47 |

194 |

12 |

577,4 |

104 |

211 |

31 |

182 |

3 |

||

|

56 |

121 |

256 |

50 |

190 |

12 |

591,5 |

89 |

200 |

34 |

154 |

0 |

||

|

57,5 |

125 |

259 |

52 |

192 |

16 |

601,5 |

103 |

176 |

28 |

173 |

4 |

||

|

69,3 |

122 |

223 |

41 |

184 |

9 |

613,5 |

92 |

205 |

33 |

200 |

6 |

||

|

76,2 |

124 |

221 |

49 |

181 |

12 |

625,2 |

109 |

158 |

37 |

183 |

6 |

||

|

83,2 |

124 |

198 |

43 |

183 |

10 |

636,8 |

111 |

161 |

32 |

177 |

4 |

||

|

102,3 |

122 |

195 |

47 |

193 |

13 |

648,5 |

112 |

165 |

33 |

170 |

4 |

||

|

111,2 |

121 |

170 |

39 |

183 |

9 |

660,3 |

108 |

171 |

30 |

173 |

5 |

||

|

121,4 |

126 |

175 |

51 |

192 |

14 |

674,5 |

96 |

195 |

31 |

189 |

7 |

||

|

128,5 |

119 |

194 |

45 |

181 |

11 |

695,6 |

105 |

159 |

33 |

184 |

5 |

||

|

136,6 |

130 |

182 |

52 |

189 |

19 |

713,1 |

106 |

168 |

32 |

188 |

5 |

||

|

145 |

133 |

192 |

49 |

185 |

14 |

729,5 |

104 |

194 |

30 |

180 |

3 |

||

|

157 |

129 |

213 |

50 |

186 |

13 |

745,8 |

100 |

185 |

35 |

176 |

0 |

||

|

161,7 |

130 |

220 |

49 |

189 |

14 |

762,2 |

102 |

199 |

33 |

191 |

5 |

||

|

169,2 |

125 |

226 |

43 |

194 |

9 |

778,5 |

95 |

190 |

32 |

203 |

7 |

||

|

176,7 |

123 |

197 |

46 |

175 |

13 |

794,2 |

97 |

177 |

32 |

202 |

7 |

||

|

184,1 |

131 |

225 |

50 |

191 |

15 |

808,5 |

97 |

158 |

31 |

194 |

7 |

||

|

191,5 |

134 |

221 |

72 |

184 |

22 |

825,1 |

83 |

202 |

36 |

283 |

11 |

||

|

201,5 |

123 |

199 |

59 |

188 |

16 |

841,6 |

92 |

156 |

32 |

204 |

7 |

||

|

216,4 |

131 |

235 |

51 |

194 |

16 |

858,1 |

93 |

163 |

33 |

203 |

6 |

||

|

223,9 |

127 |

230 |

44 |

184 |

13 |

874,5 |

95 |

156 |

30 |

195 |

6 |

||

|

231,4 |

123 |

214 |

58 |

185 |

17 |

911,4 |

122 |

154 |

33 |

175 |

3 |

||

|

241,4 |

123 |

228 |

49 |

200 |

13 |

927,9 |

116 |

166 |

31 |

156 |

0 |

||

|

244,8 |

121 |

217 |

45 |

201 |

11 |

942,4 |

110 |

219 |

28 |

161 |

3 |

||

|

252,5 |

116 |

208 |

45 |

190 |

11 |

959 |

108 |

207 |

25 |

159 |

0 |

||

|

259,9 |

121 |

192 |

46 |

194 |

14 |

975,2 |

107 |

171 |

35 |

158 |

0 |

||

|

267,5 |

114 |

201 |

51 |

202 |

14 |

991,7 |

91 |

211 |

27 |

145 |

9 |

||

|

277,9 |

121 |

174 |

42 |

207 |

12 |

1001,5 |

103 |

198 |

28 |

170 |

0 |

||

|

285,1 |

118 |

187 |

47 |

215 |

13 |

1023,6 |

102 |

205 |

25 |

174 |

0 |

||

|

295 |

115 |

176 |

45 |

212 |

11 |

1038 |

101 |

201 |

32 |

188 |

5 |

||

|

302,3 |

109 |

172 |

42 |

215 |

9 |

1054,3 |

85 |

193 |

33 |

203 |

9 |

||

|

317,2 |

101 |

167 |

37 |

209 |

3 |

1070,7 |

93 |

199 |

33 |

203 |

6 |

||

|

329,6 |

112 |

199 |

37 |

193 |

5 |

1080,4 |

93 |

192 |

35 |

215 |

10 |

||

|

341,9 |

132 |

227 |

39 |

185 |

6 |

1128,6 |

90 |

148 |

31 |

201 |

7 |

||

|

354,1 |

128 |

244 |

43 |

186 |

6 |

1144,8 |

91 |

166 |

31 |

209 |

7 |

||

|

366,4 |

126 |

240 |

36 |

180 |

4 |

1160,9 |

112 |

210 |

29 |

163 |

0 |

||

|

378,3 |

125 |

222 |

39 |

188 |

6 |

1193,7 |

107 |

193 |

32 |

160 |

0 |

||

|

391,3 |

103 |

292 |

25 |

389 |

6 |

1209,6 |

100 |

175 |

28 |

150 |

0 |

||

|

403,7 |

120 |

207 |

45 |

163 |

18 |

1225,7 |

107 |

192 |

30 |

167 |

0 |

||

|

414,2 |

123 |

236 |

40 |

186 |

5 |

1241,5 |

107 |

199 |

28 |

176 |

0 |

||

|

426,7 |

127 |

243 |

35 |

185 |

6 |

1264,9 |

95 |

212 |

30 |

179 |

|||

|

Предел обнаружения Rb, Sr, Zr, Y-4г/т, Nb -3 г/т Нижний предел определения Rb, Sr, Zr, Y, Nb - 7г/т |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||

Результаты силикатного анализа осадков озера Эльгыгытгын

|

Глубина, см |

P2O5 % |

SiО2 % |

TiО2 % |

Al2O3 % |

Fe2O3 % |

MnO % |

MgO % |

CaO % |

Na2O % |

K2O % |

другие % |

sum % |

|

1 |

0,28 |

64,78 |

0,47 |

13,84 |

5,09 |

0,49 |

0,96 |

0,85 |

1,86 |

2,93 |

8,46 |

100,01 |

|

7 |

0,39 |

62,23 |

0,43 |

12,9 |

7,34 |

1,52 |

0,86 |

0,82 |

1,95 |

2,79 |

8,76 |

99,99 |

|

10 |

0,73 |

61,38 |

0,43 |

12,9 |

9,33 |

0,09 |

0,86 |

0,81 |

1,93 |

2,76 |

8,77 |

99,99 |

|

14 |

0,09 |

67,39 |

0,48 |

14,67 |

3,29 |

0,06 |

1 |

0,92 |

2,13 |

3,19 |

6,77 |

99,99 |

|

18 |

0,1 |

65,81 |

0,52 |

15,49 |

4,02 |

0,06 |

1,07 |

0,91 |

2,02 |

3,26 |

6,73 |

99,99 |

|

22 |

0,14 |

65,52 |

0,55 |

15,07 |

5,55 |

0,1 |

0,98 |

0,87 |

2,23 |

3,04 |

5,95 |

100 |

|

26 |

0,18 |

66,39 |

0,66 |

15,48 |

3,92 |

0,07 |

1,03 |

1 |

2,53 |

3,13 |

5,61 |

100 |

|

30 |

0,08 |

67,51 |

0,58 |

14,92 |

3,23 |

0,05 |

1,07 |

1,07 |

2,57 |

3,33 |

5,6 |

100,01 |

|

34 |

0,08 |

67,48 |

0,51 |

14,87 |

3,47 |

0,05 |

1,05 |

0,94 |

2,28 |

3,27 |

6 |

100 |

|

40 |

0,07 |

66,68 |

0,52 |

15,37 |

3,97 |

0,06 |

1,05 |

0,89 |

2,21 |

3,31 |

5,87 |

100 |

|

44 |

0,36 |

65,77 |

0,52 |

15,11 |

4,64 |

0,08 |

1,06 |

0,87 |

2,08 |

3,18 |

6,31 |

99,98 |

|

50 |

0,08 |

67,04 |

0,52 |

15,1 |

3,56 |

0,05 |

1,06 |

0,9 |

2,26 |

3,14 |

6,28 |

99,99 |

|

54 |

0,07 |

67,24 |

0,52 |

15,08 |

3,74 |

0,05 |

1,11 |

0,91 |

2,21 |

3,1 |

5,95 |

99,98 |

|

56 |

0,06 |

67,48 |

0,52 |

14,85 |

3,67 |

0,05 |

1 |

0,92 |

2,26 |

3,16 |

6,02 |

99,99 |

|

57,5 |

0,08 |

68,82 |

0,49 |

14,34 |

3,28 |

0,04 |

0,96 |

0,9 |

2,15 |

3,1 |

5,83 |

99,99 |

|

69,3 |

0,07 |

67,04 |

0,53 |

15,29 |

3,66 |

0,05 |

1 |

0,85 |

2,23 |

3,24 |

6,04 |

100 |

|

76,2 |

0,08 |

66,44 |

0,52 |

14,98 |

4,64 |

0,06 |

1,02 |

0,85 |

2,16 |

3,18 |

6,05 |

99,98 |

|

83,2 |

0,07 |

61,57 |

0,65 |

17,22 |

5,18 |

0,06 |

1,32 |

0,81 |

1,7 |

3,11 |

8,31 |

100 |

|

102,3 |

0,07 |

64,12 |

0,67 |

15,96 |

4,67 |

0,06 |

1,34 |

0,77 |

1,8 |

2,92 |

7,61 |

99,99 |

|

111,2 |

0,05 |

62,4 |

0,72 |

16,96 |

4,9 |

0,06 |

1,33 |

0,67 |

1,58 |

2,93 |

8,39 |

99,99 |

|

121,4 |

0,05 |

60,89 |

0,76 |

17,28 |

4,76 |

0,06 |

1,5 |

0,68 |

1,6 |

2,94 |

9,49 |

100,01 |

|

128,5 |

0,06 |

61,86 |

0,75 |

17,58 |

4,76 |

0,06 |

1,46 |

0,81 |

1,75 |

2,94 |

7,97 |

100 |

|

136,6 |

0,05 |

62,26 |

0,69 |

16,1 |

4,58 |

0,06 |

1,47 |

0,73 |

1,45 |

2,79 |

9,82 |

100 |

|

145 |

0,05 |

60,67 |

0,67 |

17,08 |

4,63 |

0,07 |

1,45 |

0,8 |

1,48 |

2,92 |

10,16 |

99,98 |

|

157 |

0,05 |

64,36 |

0,6 |

16,36 |

4,21 |

0,06 |

1,22 |

0,81 |

1,68 |

2,95 |

7,69 |

99,99 |

|

161,7 |

0,05 |

65,09 |

0,6 |

16,21 |

4,01 |

0,06 |

1,15 |

0,84 |

1,75 |

3,04 |

7,2 |

100 |

|

169,2 |

0,06 |

64,77 |

0,6 |

16,08 |

4,5 |

0,06 |

1,19 |

0,87 |

1,87 |

3,06 |

6,94 |

100 |

|

176,7 |

0,06 |

63,12 |

0,58 |

15,81 |

5,41 |

0,06 |

1,18 |

0,78 |

1,59 |

2,9 |

8,5 |

99,99 |

|

184,1 |

0,07 |

66,02 |

0,58 |

15,72 |

3,61 |

0,05 |

0,98 |

0,82 |

1,79 |

2,99 |

7,37 |

100 |

|

191,5 |

0,05 |

63,1 |

0,52 |

14,96 |

4,63 |

0,05 |

1,06 |

0,79 |

1,61 |

2,81 |

10,42 |

100 |

|

201,5 |

0,05 |

64,32 |

0,62 |

15,71 |

5,07 |

0,06 |

1,21 |

0,76 |

1,64 |

2,79 |

7,78 |

100,01 |

|

216,4 |

0,06 |

67,41 |

0,54 |

15,18 |

3,45 |

0,05 |

1,06 |

0,87 |

2,05 |

3,09 |

6,24 |

100 |

|

223,9 |

0,07 |

66,12 |

0,56 |

15,36 |

4,17 |

0,05 |

1,11 |

0,86 |

2,01 |

3,06 |

6,63 |

100 |

|

231,4 |

0,07 |

65 |

0,58 |

15,21 |

4,82 |

0,05 |

1,19 |

0,85 |

1,82 |

2,92 |

7,48 |

99,99 |

|

241,4 |

0,08 |

65,77 |

0,62 |

15,79 |

4,35 |

0,05 |

1,15 |

0,87 |

2,06 |

3,09 |

6,15 |

99,98 |

|

244,8 |

0,07 |

65,06 |

0,64 |

15,83 |

5,01 |

0,05 |

1,19 |

0,87 |

2,08 |

3,07 |

6,14 |

100,01 |

|

252,5 |

0,07 |

63,34 |

0,66 |

15,83 |

5,61 |

0,06 |

1,25 |

0,86 |

1,96 |

2,97 |

7,38 |

99,99 |

|

259,9 |

0,03 |

62,47 |

0,72 |

16,49 |

5,93 |

0,06 |

1,4 |

0,75 |

1,76 |

3,02 |

7,38 |

100,01 |

|

267,5 |

0,04 |

64,56 |

0,76 |

16,27 |

5,2 |

0,05 |

1,36 |

0,78 |

2,01 |

2,89 |

6,06 |

99,98 |

|

277,9 |

0,06 |

61,35 |

0,84 |

17,77 |

5,81 |

0,06 |

1,63 |

0,71 |

1,81 |

2,98 |

6,98 |

100 |

|

285,1 |

0,06 |

61,8 |

0,84 |

17,64 |

5,23 |

0,06 |

1,56 |

0,72 |

1,86 |

2,97 |

7,26 |

100 |

|

295 |

0,07 |

61,02 |

0,87 |

17,77 |

5,53 |

0,06 |

1,67 |

0,74 |

1,85 |

2,9 |

7,51 |

99,99 |

|

302,3 |

0,06 |

66,56 |

0,53 |

15,74 |

3,71 |

0,05 |

1,08 |

0,88 |

2,02 |

3,28 |

6,08 |

99,99 |

|

317,2 |

0,27 |

62,19 |

0,82 |

16,7 |

5,38 |

0,07 |

1,44 |

0,73 |

1,98 |

2,64 |

7,79 |

100,01 |

|

329,6 |

0,04 |

64,9 |

0,68 |

15,96 |

4,46 |

0,05 |

1,31 |

0,79 |

1,87 |

2,91 |

7,02 |

99,99 |

|

341,9 |

0,05 |

63,97 |

0,6 |

16,58 |

4,16 |

0,06 |

1,19 |

0,9 |

1,8 |

3,23 |

7,46 |

100 |

|

354,1 |

0,05 |

66,53 |

0,51 |

15,57 |

3,88 |

0,05 |

1,09 |

0,93 |

2,15 |

3,37 |

5,86 |

99,99 |

|

366,4 |

0,06 |

67,76 |

0,48 |

15,04 |

3,57 |

0,05 |

0,99 |

0,92 |

2,33 |

3,38 |

5,42 |

100 |

|

391,3 |

0,23 |

68,32 |

0,64 |

15,09 |

3,52 |

0,05 |

0,86 |

1,19 |

2,73 |

3,25 |

4,11 |

99,99 |

|

403,7 |

0,58 |

62,16 |

0,5 |

13,76 |

8,59 |

0,1 |

1,06 |

0,88 |

1,54 |

2,66 |

8,19 |

100,02 |

|

414,2 |

0,05 |

64,71 |

0,58 |

16,25 |

4,21 |

0,05 |

1,19 |

0,88 |

1,88 |

3,2 |

6,98 |

99,98 |

|

426,7 |

0,04 |

67,09 |

0,51 |

15,31 |

3,91 |

0,05 |

1,03 |

0,86 |

2,26 |

3,34 |

5,58 |

99,98 |

|

436,8 |

0,05 |

66,23 |

0,53 |

15,47 |

4,44 |

0,05 |

1,09 |

0,88 |

2,14 |

3,28 |

5,83 |

99,99 |

|

446,9 |

0,04 |

66,28 |

0,55 |

15,97 |