п-ов Таймыр

|

|

Широта: 73°27’52” с.ш.

Долгота: 96°26’21” в.д. Площадь: 2,5 км2 Площадь водосбора: 12,1 км2 |

Озеро Кинтэтурку расположено в центре полуострова Таймыр, в бассейне р. Верхней Таймыры, в 550 км к северо-востоку от г. Норильск, в подзоне северной («типичной») тундры.

Урез воды озера находится на отметке 58 м над современным уровнем моря.

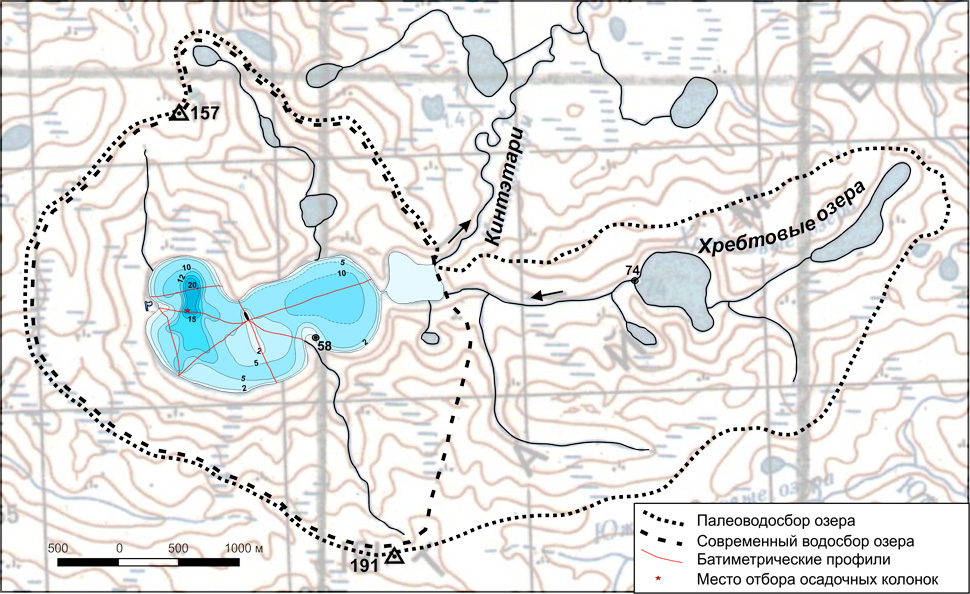

Озеро лежит в чаше бассейна среди гряд высотой до 157-191 м. Гряды и их склоны сложены четвертичными морскими песчано-алевритовыми отложениями с небольшим количеством крупнообломочного материала (галька, валуны). Озеро, судя по линеаментам (восток-северо-восток и север-северо-запад) имеет тектоническое заложение, как и гряды, в которых оно расположено, но также как и близлежащие озёра связано с вытаиванием подземного льда. Площадь озера 2,5 км2, максимальная длина 2 км, максимальная ширина 1,2 км.

Озеро имеет несколько мелких притоков по ограниченной площади водосбора (12,1 км2) и один водоток, вытекающий из озера в основном в период снеготаяния. В межень сток из озера может прекращаться в результате перегораживания истока вытекающей реки галечным береговым валом. Измеренные глубины в озере достигают 20 м, но средняя глубина озера менее 10 м.

Исследования оз. Кинтэтурку проводились в конце июля 2012 г. в ходе российско-шведской экспедиции «Таймыр-2012». Они включали батиметрическую съемку котловины озера и отбор колонок донных отложений, геоморфологические иследования и описание растительности водосборной территории. В центральной части озерной котловины с глубины 15 м (приблизительно в одной точке) гравитационной трубкой Uwitec отобрано пять поверхностных кернов донных отложений (длина 25-35 см). Из них в настоящее время изучаются 2 керна: керн 2055-2 – в ААНИИ, г. С.-Петербург (в сотрудничестве со специалистами из Казанского и Якутского университетов), керн 2055-4 – в Институте минералогии УрО РАН, г. Миасс.

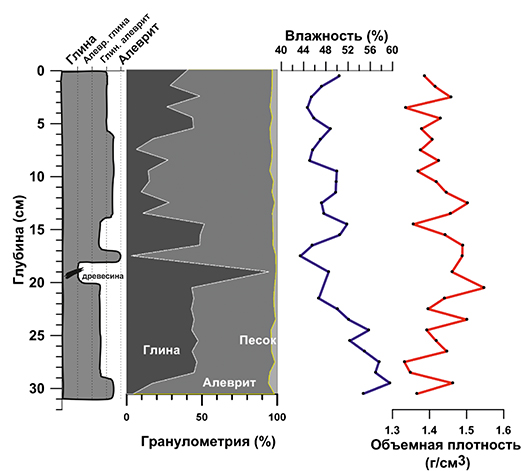

Керн 2055-2 (длина – 31 см, глубина отбора – 17,5 м).

Проводится комплекс анализов, направленных на реконструкцию изменений палеоклимата в позднем голоцене. Аналитическое разрешение – 1 см.

Визуальное литологическое описание колонки, а также изучение структурно-текстурных особенностей донных отложений в прозрачно-полированных шлифах (ППШ). Подготовка осадков для приготовления ППШ осуществлялась по методике (Kemp et al., 2001).

Анализ физических свойств осадков («абсолютная» влажность, 105°С, объемная плотность)

Гранулометрический анализ (рентгеновский абсорбционный анализатор SediGraph 5100).

Биогеохимический анализ – измерение содержаний общего и органического С и общего N в осадках (элементный анализатор Vario EL III, Elementar).

Диатомовый анализ – в процессе выполнения.

Кладоцерный анализ – в процессе выполнения.

Керн 2055-4 (длина – 30 см, глубина отбора – 17,4 м).

Проведены геохимические и минералогические анализы, направленные на оценку антропогенного загрязнения территории за историческое время (Удачин и др., 2013). Аналитическое разрешение – 1 см.

Анализ микроэлементов, метод – масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-масс-спектрометр ELAN 9000).

Рентгенофазовый анализ валовой и глинистой фракций осадков (рентгеновские дифрактометры XRD-6000 и ДРОН-2.0).

| № керна | Координаты | Характеристика керна | глубина отбора, м | мощность, см | виды анализов |

| 2055-2 | 73°27’52,0”с.ш. 96°26’21,3”в.д. | Глинистые алевриты | 17,5 | 31 |

|

| 2055-4 | 73°27’52,0”с.ш. 96°26’21,3”в.д. | Глинистые алевриты | 17,4 | 30 |

|

|

S зеркала озера - 2,5 км2 Сред.глубина - 10 м Макс.глубина - 20 м Н уреза воды - 58 м н.у.м.

|

|

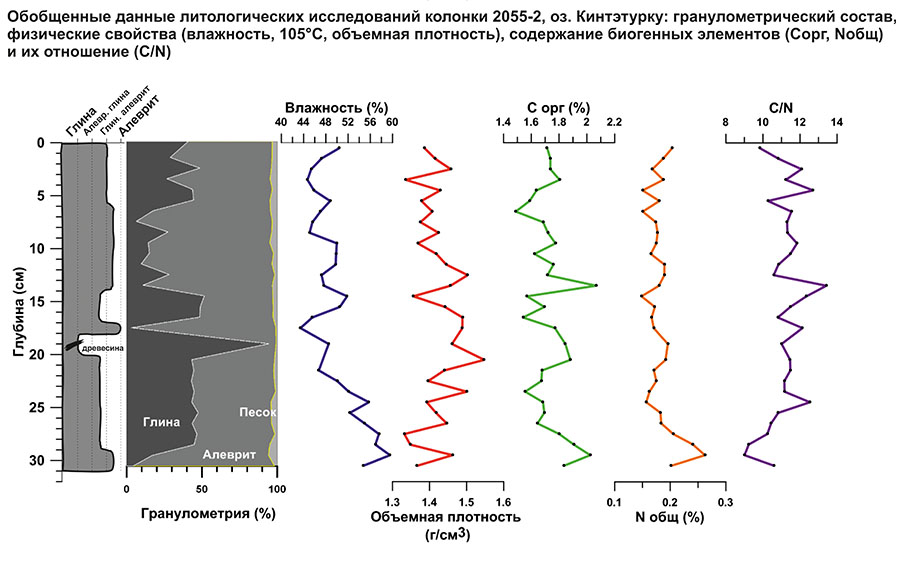

Отложения колонки 2055-2 в целом сложены серым глинистым алевритом с примесью тонкого песка, хотя гранулометрический анализ показал, что состав их не столь однороден и колеблется в пределах глина-алеврит. С другой стороны, в составе алевритовой фракции преобладает тонкий алеврит (10-2 мкм), так что можно сказать, что на всем протяжении разреза структура отложений остается тонкозернистой и меняется слабо. О том же свидетельствует анализ шлифов, в которых можно наблюдать достаточно однородную биоморфно-алевро-пелитовую структуру отложений, хотя содержание обломочных (минеральных и биогенных) частиц не остается постоянным. Текстура, представленная в шлифах, массивная, микрослоистости не выявлено.

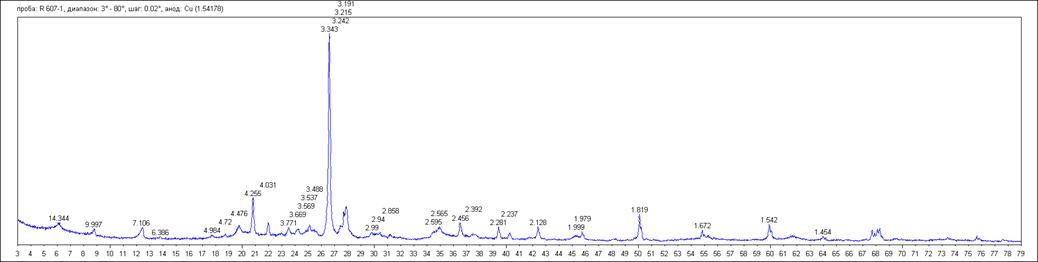

Результаты рентгеноструктурного анализа (керн 2055-4)

|

№ пробы |

Минеральный состав (прибл. вес. %) | R-фактор | ||||

|

гидратированный хлорит* |

иллит | кварц | плагиоклаз | КПШ | ||

| 1 инт.0-1 см | 10,9 | 11,4 | 43,0 | 26,3 | 8,4 | 0,378 |

| 2 инт.1-2 см | 10,3 | 9,2 | 47,7 | 28,6 | 8,2 | 0,372 |

| 3 инт.2-3 см | 11,1 | 10,0 | 44,2 | 26,7 | 8,2 | 0,372 |

| 5 инт.4-5 см | 9,5 | 9,4 | 41,6 | 29,3 | 10,2 | 0,405 |

| 7 инт.6-7 см | 9,0 | 10,0 | 42,0 | 29,0 | 9,9 | 0,374 |

| 9 инт.8-9 см | 11,4 | 11,4 | 41,9 | 26,5 | 8,9 | 0,407 |

| 11 инт.10-11 см | 11,5 | 11,1 | 40,4 | 27,0 | 10,0 | 0,367 |

| 13 инт.12-13 см | 12,5 | 11,7 | 39,5 | 26,5 | 9,9 | 0,377 |

| 15 инт.14-15 см | 11,2 | 11,4 | 44,0 | 24,4 | 8,9 | 0,379 |

|

17 инт.16-17 см |

12,5 | 8,9 | 39,2 | 28,0 | 11,3 | 0,432 |

| 19 инт.18-19 см | 11,2 | 9,1 | 40,8 | 30,0 | 9,1 | 0,396 |

| 21 инт.20-21 см | 10,5 | 10,1 | 44,9 | 26,4 | 8,1 | 0,368 |

| 23 инт.22-23 см | 9,4 | 11,4 | 42,8 | 27,7 | 8,7 | 0,378 |

| 25 инт.24-25 см | 8,3 | 7,2 | 45,7 | 30,2 | 8,6 | 0,369 |

| 27 инт.26-27 см | 9,2 | 12,0 | 44,8 | 25,8 | 8,6 | 0,383 |

| 29 инт.28-29 см | 10,2 | 9,0 | 41,6 | 29,7 | 9,4 | 0,383 |

* - под гидратированным хлоритом подразумевается хлорит со смектитовыми слоями (неупорядоченный смешанослойный минерал хлорит-смектит)

Расчет содержаний проведен методом Ритвельда с использованием программы SIROQUANT.

Анализ проведен на дифрактометре SHIMADZU XRD-6000, Cu-анод, графитовый монохроматор в интервале углов 3 - 80 градусов.

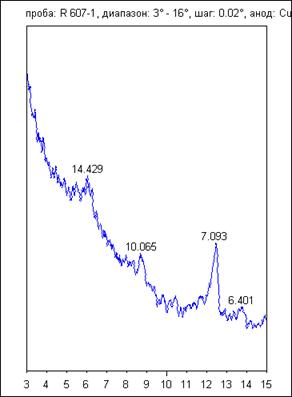

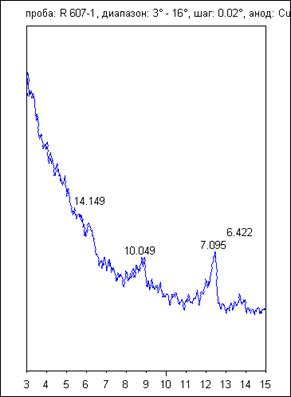

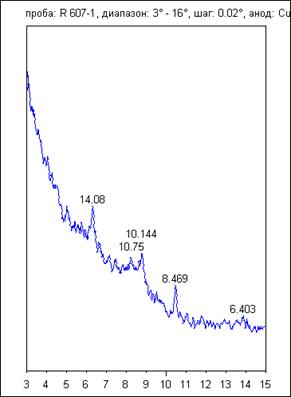

Для диагностики глинистых минералов были исследованы воздушно-сухие, насыщенные глицерином и прокаленные при 550 градусах препараты проб в интервале углов 3 - 16 градусов; анализ проводился на дифрактометре ДРОН-2.0, Cu-анод, графитовый монохроматор.

| воздушно-сухой | насыщенный глицерином | прокаленный при 550 градусах |

|

|

|

Анализы выполнены в Институте минералогии Уральского отделения РАН.

Содержание Сорг (1.5-2.1%, среднее – 1.7%) и соответственно органического вещества (ОВ) в отложениях низкое, что говорит не о низкой биопродуктивности, а, в первую очередь, о значительном размере данного озера и его водосбора. Известна обратная зависимость содержания ОВ в донных отложениях от площади водного зеркала и водосбора озер (Мартынова, 2010). О соотношении аллохтонной и автохтонной составляющих ОВ можно примерно судить по отношению C/N (Meyers et al., 2001). Значение показателя в керне меняется в пределах 9-13.4 (среднее – 11.2), что свидетельствует о смешанном составе ОВ, в котором преобладает автохтонная составляющая. Таким образом, по содержанию Сорг в осадках в данном случае можно судить об изменениях биопродуктивности озера в прошлом. Так, например, в подошве разреза фиксируется один из максимумов в содержании Сорг и при этом наблюдается минимум в распределении показателя C/N, что, вероятно, говорит о повышенной биопродуктивности для соответствующего временного интервала.

Интересно, что в шлифе выше этого пика наблюдается горизонт, в котором концентрируются в значительном количестве остатки створок диатомовых водорослей (чего не наблюдалось больше нигде в разрезе). Биоморфный компонент отложений в шлифах (органические остатки) представлен редкорассеянным тонким растительным детритом – в основном это ткани растений, а также полуразложившимся неразличимым ОВ в виде бурых комков и сгустков. Остатки диатомей встретились только в указанном выше горизонте.

Более полно проинтепретировать данные можно будет после получения результатов микропалеонтологических анализов (диатомовые водоросли, кладоцеры) и датирования.

|

В донных отложениях озера Кинтэтурку (керн 2055-4) в количественном отношении преобладают две минеральные фазы – кварц и плагиоклаз (около 42 и 28%, соответственно); в подчиненных количествах отмечены гидратированный хлорит, иллит и калиевый полевой шпат. Степень вариабельности содержаний пяти основных минеральных фаз по разрезу 30-см колонки не превышает ±4%.

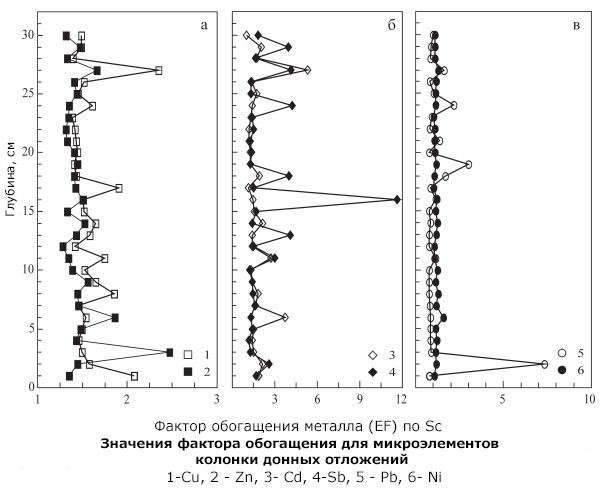

Для пары Cu-Zn значения фактора обогащения не превышают 2.5 в двух пробах, что, в соответствии с практикой количественных оценок геохимии объектов окружающей среды, позволяет отнести концентрации этих элементов в донных отложениях озера к фоновым.

Для пары Cd-Sb аномальными представляются концентрации Sb в интервале 15–16 см с фактором обогащения 12 и Cd в интервале 26–27 см с фактором обогащения 5.5. Для Pb явно аномальной концентрацией в 96 мг/кг является проба интервала 1–2 см с фактором обогащения 7.5. (Удачин и др., 2013)

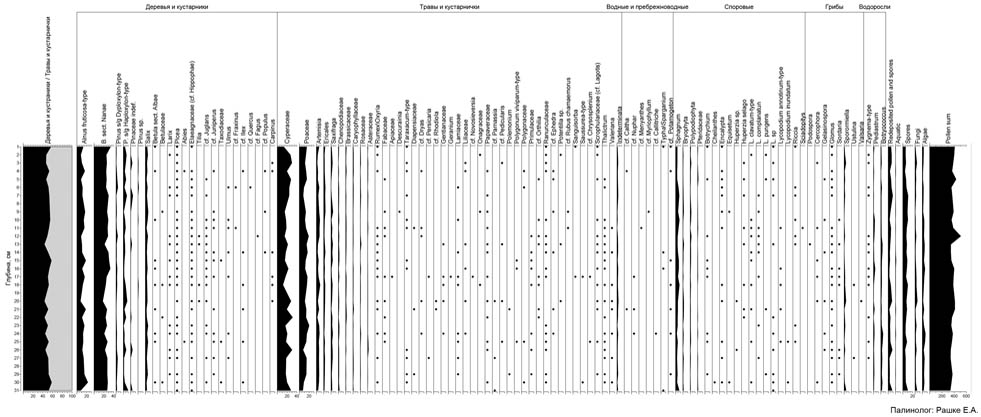

Заключение по результатам спорово-пыльцевого анализа керна из оз. Кинтэтурку, п-ов Таймыр.

Всего методом спорово-пыльцевого анализа было исследовано 28 проб из керна мощностью 31 см. В каждой пробе подсчитывалось как минимум 300 пыльцевых зерен. Помимо спор и пыльцы при проведении анализа отмечались и подсчитывались также водоросли и споры грибов. По результатам работы построена диаграмма (с использованием программ Tilia и CorelDraw). Процентное содержание таксонов рассчитывалось от общей суммы пыльцы древесных растений и трав. Ввиду отсутствия динамики в спорово-пыльцевом спектре (СПС), пыльцевые зоны на диаграмме выделены не были. Процентное содержание пыльцы древесных и кустарниковых к пыльце трав остаётся практически постоянным на протяжении всего керна и составляет 50% на 50%.

Доминантами среди древесных и кустарниковых пород являются Betula sect. Nanae (до 33%) и Alnus fruticosa (до 18%). Также постоянно присутствует в спектре пыльца Salix (до 5%) и Pinus (до 12%). Стоит также отметить, что почти во всех пробах были встречены пыльцевые зерна cf. Hippophae (облепиха), а также широколиственных древесных пород, что свидетельствует о дальнем ветровом заносе пыльцы.

Среди травянистых растений доминируют Cyperaceae (до 31%), Poaceae (до 20%) и Artemisia (до 7%). Пыльца Ericales, Saxifraga, Chenopodiaceae и Caryophyllaceae также постоянно присутствует в СПС, но её процентное содержание не превышает 3%.

Среди споровых растений доминантами являются Sphagnum (до 8%), Bryophyta (до 2%) и Polypodiophyta (до 2%). Остальные споры представлены в единичных количествах и частично могут быть дальнезаносными.

Переотложенные дочетвертичные пыльца и споры присутствуют во всех пробах в количестве 2-9%, что может быть связано как с водным, так и с ветровым заносом.

Пресноводные водоросли представлены, в основном, Pediastrum и Botryococcus, но их содержание невелико (не более 3%). Сильной динамики в их присутствии не наблюдается, а значит, условия их обитания оставались достаточно стабильными.

Присутствие спор грибов, преимущественно копрофагов, свидетельствует о наличии крупных травоядных животных в районе озера.

Для определения средней скорости осадконакопления за последние ~100 лет в озере Кентэтурку (п-ов Таймыр) был применен 210Pb-метод датирования донных отложений. Данные по содержанию изотопа Pb-210 в отдельных слоях отобранного из озера осадочного керна N 2055-1 представлены в Таблице 1.

Концентрации 210Pb в отдельных слоях осадочной колонки N 2055-1

| Слой, см | Содержание 210Pb, Бк/кг |

| 0-2 | 153.0 ± 4.3 |

| 4-6 | 66.8 ± 6.0 |

| 6-8 | 39.2 ± 1.75 |

| 10-12 | 26.3 ± 1.85 |

| 14-16 | 24.1 ± 1.6 |

| 18-20 | 22.5 ± 1.6 |

| 20-24 | 25.9 ± 2.1 |

Как видно из Таблицы 1 не поддержанный радиоактивным равновесием (избыточный) Pb-210 содержится только в первых ~ 9 см керна донных осадков. Концентрация поддержанного равновесием Pb-210 рассчитывалась как среднее арифметическое концентраций Pb-210, определенных для нижележащих слоев (10 - 24 см), и составляет 24.7± 1.8 Бк/кг.

Вычитая данное значение из значений по содержанию Pb-210 в слоях 0 - 8 см Таблицы 1, получаем концентрации избыточного Pb-210 в этих слоях:

Концентрации 210Pbизб в отдельных слоях осадочной колонки (ст. 3904)

| Слой, см | Содержание 210Pbизб, Бк/кг |

| 0-2 | 128.3 ± 4.7 |

| 4-6 | 42.1 ± 6.3 |

| 6-8 | 14.5 ± 2.5 |

Как видно из Таблицы 2, содержание 210Pbизб уменьшается с глубиной. Учитывая то, что характер уменьшения определяется законом радиоактивного распада и значением периода полураспада для Pb-210 равным 22.2 года, и, применяя модель постоянной начальной концентрации [2], нами было рассчитано, что слой донных осадков исследуемого озера в промежутке между горизонтами 0 – 2 см и 6 – 8 см накопился за 69.8 ± 5.6 лет.

Согласно принятой модели [2] скорость осадконакопления на протяжении вычисленного промежутка времени была постоянна, а значит, может быть оценена как 0.9 ± 0.1 мм/год, если вести отсчет от середины верхнего и середины нижнего слоя.

Для получения более точного значения средней скорости осадконакопления и установления подробной картины её изменения во времени следует произвести более детальный, посантиметровый отбор первых 9 см донных осадков в данном водоёме.

Изучение структурно-текстурных особенностей донных отложений в прозрачно-полированных шлифах (ППШ). Подготовка осадков для приготовления ППШ осуществлялась по методике (Kemp et al., 2001).

Удачин В.Н., Большиянов Д.Ю., Вотяков С.Л., Киселева Д.В., Хворов П.В., Аминов П.Г., Иванов Ю.К. Первые данные о геохимии микроэлементов в донных отложениях Арктического озера Кентэтурку (Полуостров Таймыр) // ЕЖЕГОДНИК-2012, Тр. ИГГ УрО РАН, вып. 160, 2013, С. 356-359. Купцов В. М. Абсолютная геохронология донных осадков океанов и морей. М.: Наука. 1986. 271с.