Полярный Урал

|

|

Широта: 67°52'48" с.ш.

Долгота: 66° в.д. Площадь: 12 км2 Площадь водосбора: 206 км2 |

Озеро лежит в пределах Полярноуральского хребта (горный массив Байдарата-Саурей). Оно простирается в северо-северо-восточном направлении и его протяженность составляет 13 км, а средняя ширина 1 км. Озеро находится на высоте 186 м н.у.м. Окружающие озеро хребты достигают высоты 1000 м на севере и постепенно снижаются до 300 м на юге. Котловина озера имеет тектонический генезис. Особенность современного тектогенеза заключается в унаследованном развитии структур с последней эпохи активизации. Существует вероятность глубинного заложения разлома. В современном структурном плане это тектоническая трещина, образованная вследствие гравитационного тектогенеза в процессе поднятия горной гряды. Заполненная водой котловина имеет крутые склоны и плоское дно на глубине 120-130 м. Максимальная глубина озера составляет 132 м, а средняя - 66,7 м. Склоны котловины осложнены подводной террасой на глубине 25 м. По берегам озера отмечаются террасы: пойменная, первая надпойменная (5,6 м), а также высокие террасы. На поверхности террас выходят плохо окатанные валуны, галька, гравий с песчано-алевритовым заполнителем. Дно озера покрыто значительным слоем тонких алеврито-глинистых осадков. Коренные склоны озера сложены позднепротерозойскими породами, но залегание и падение пластов пород различное по склонам (Большиянов, 2006).

Со дна озера было отобрано 6 колонок донных отложений с глубины 127 метров. Из них была выбрана самая длинная колонка мощностью 58 см, из которых 1 см от кровли деформирован и не представляет на данном этапе научной ценности. Остальные колонки были разобраны на образцы. Во всех колонках наблюдаются соответствия по гранулометрическому составу, структуре слоистости и мощностям отдельных слоев. После высушивания колонка уменьшилась по длине до 52,5 см, и стали различимы более мелкие элементы строения.

| глубина отбора, м | мощность, см | мощность после высушивания, см | виды анализов |

| 127 | 58 | 52,5 |

|

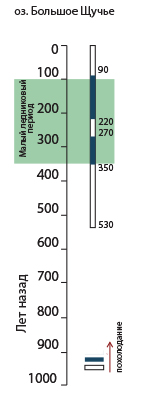

Батиметрическая схема оз. Большое Щучье (Большиянов, 2006)

|

S зеркала озера - 11,74 км2

Макс. глубина - 132 м

Н уреза воды - 186 м н.у.м.

В озеро впадает р. Пырятана, дренирующая территорию к северу от озера, и вытекает с юга р. Большая Щучья. С запада и востока в озеро впадает множество небольших временных водотоков.

|

|

| (по Большиянов, 2006) |

В целом колонка сложена алевритоглинистым материалом с небольшими по мощности песчаными прослоями. Гранулометрический состав материала становится мельче от кровли к подошве. Так, в верхних 16 см алеврит слабо опесчаненный с прослоями песка мелкозернистого до алевритового. Далее, вниз по колонке, содержание глинистой фракции увеличивается до глины алевритовой.

Как отмечалось выше, по всей мощности колонки наблюдаются песчаные прослои. Их мощности варьируют от 0,24 до 0,41 см. В некоторых из них содержатся зерна гравия и органический материал в виде веточек и детрита. Так, органический материал присутствует в песчаных прослоях на глубинах 9,3-10 см, 19-19,5 см и 41-41,5 см.

В колонке выявлена мелкая горизонтальная, горизонтально-волнистая и волнистая слоистость, где слойки не выдержаны по простиранию и переплетаются между собой. Последний вид слоистости отмечен на промежутке 37-40 см и 45-46 см. Горизонтальная слоистость обусловлена чередованием темных и светлых прослоев. Мощность пары слоев колеблется в пределах 0,9-0,13 см.

Данная колонка подвергалась анализу, выявляющему содержание ферроминералов. Преобладание намагниченности породы отмечается на глубинах от 16-20 см и 36-44 см.

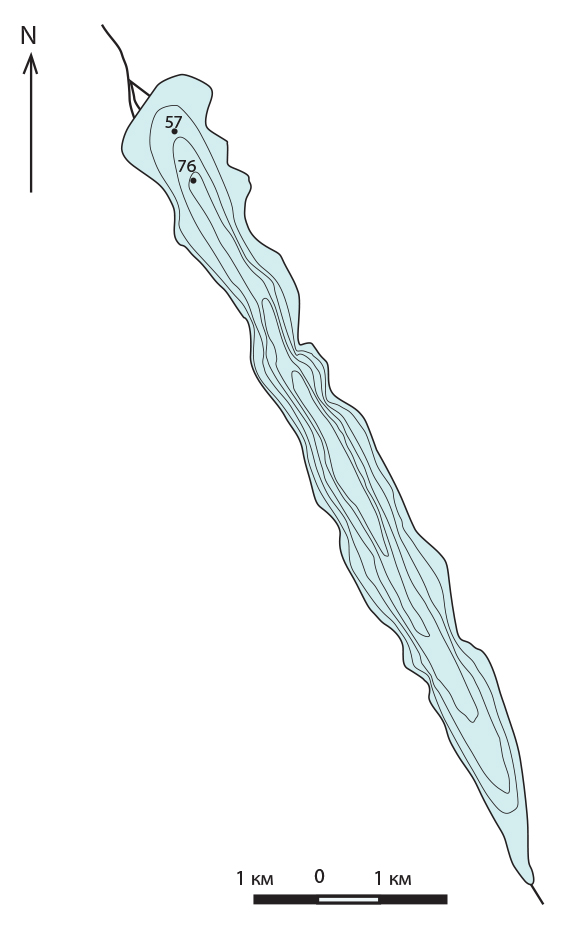

Спорово-пыльцевая диаграмма для колонки из оз. Большое Щучье (Большиянов, 2006).

Всего было проанализировано 33 образца. Но прежде чем приступить к описанию палинозон, хотелось бы сказать об общих закономерностях, проявившихся на диаграмме. Так, спектры образцов, отобранных из прослоев песков, характеризуются увеличением пыльцы Pinus sibirica и одновременно отличаются достаточно низкой пыльцевой концентрацией (обр. №№ 5-7, 12, 26, 32). Но, в то же время, увеличение содержания пыльцы Pinus (предположительно Pinus sylvestris) отмечается вне этой зависимости (обр. №№ 16-18, 23, 24). Исходя из этого, можно предположить, что увеличение содержания пыльцы Pinus sibirica связано с литологическими особенностями осадков, способствующим концентрации заносной древесной пыльцы, и оно не может считаться косвенным показателем развития древесной растительности на окружающих территориях и являться индикатором климатических изменений. При этом, возможно, что колебания содержания пыльцы Pinus sylvestris, напротив, несут информацию о состоянии лесной растительности на прилегающих территориях и этот компонент может рассматриваться в качестве индикатора. Косвенным подтверждением этому допущению может служить и то, что в образцах соответствующих пикам содержания пыльцы Pinus sylvestris, также отмечается единичное присутствие зерен Larix, чья пыльца не переносится на большие расстояния от растений-источников.

В образцах №№ 6, 9, 10, 14, 16, 26, 28-31, 33 встречаются единичные зерна широколиственных пород довольно хорошей сохранности - Tilia, Ulmus, Соrylus. Эти таксоны, безусловно, заносные, при этом регулярность их присутствия в образцах нижней части колонки, отобранных из алеврита и характеризующихся высокой общей пыльцевой концентрацией, довольно интересна.

В группе кустарниковых преобладающими компонентами выступает пыльца кустарничковой березы и ольхового стланика. Последний доминирует в СПС колонки, и только в нижней ее части в спектрах обр. №№ 30-33 происходит смена доминанта и начинает преобладать пыльца Betula sect. Nanae. Оба компонента можно отнести к локальным таксонам, непосредственно отражающим состав растительных сообществ данной территории.

В группе травянистых и кустарничковых во всех СПС доминирует пыльца злаковых. В качестве основных критериев дифференциации диаграммы были выбраны соотношение Роасеае/Суреrасеае; сумма пыльцы разнотравья, включающая в себя все травянистые и неопределенные таксоны за исключением злаковых, осоковых, вересковых, крапивы, полыни, маревых, водных; состав и соотношение отдельных компонентов, характеризующих различные экологические условия (криофитов, мезофитов, ксерофитов, петрофитов, растений нарушенных местообитаний и т.п.).

В группе споровых преобладает Роlуроdiасеае, постоянно присутствуют споры зеленых и сфагновых мхов, плаунов. Последние очень разнообразны по видовому составу. Виды Hupersia selago и Selaginella selaginoides, вероятно, можно рассматривать в качестве индикаторов относительно влажных условий и каменистых субстратов.

При общем относительно монотонном характере диаграммы снизу вверх можно выделить следующие зоны (описание идет сверху вниз):

1. Спектр обр. 33 характеризуется очень высокой пыльцевой концентрацией и таксономическим разнообразием. Преобладает пыльца карликовой березки, встречаются единичные зерна широколиственных, много видов мезофильного разнотравья. Условия формирования спектра - относительно теплые и влажные.

2. Спектры обр. 32-30 выделяются по некоторому увеличению доли древесных и травянистых, и уменьшению роли кустарниковых и споровых в общем составе СПС. Преобладает пыльца карликовой березки, отмечается максимум пыльцы полыни, Сhаmаеnеriоn latifolium и спор плаунов, злаков относительно немного (по сравнению с остальной частью колонки). Таксономический состав разнотравья богатый и преимущественно петрофитный. Климатические условия формирования СПС - относительно теплые и сухие. Спектр обр. 32 характеризуется очень низкой пыльцевой концентрацией и соответствует песчаному прослою.

3. Спектр обр. 29 выделяется по пику суммы пыльцы древесных, не связанному с уменьшением общей пыльцевой концентрации СПС. Состав древесных разнообразен, присутствует пыльца Larix, Abies, Picea сf. obovata, сосны, единично встречены зерна Тiliа, Ulmus. Пыльца кустарничковой березки и ольхового стланика преобладает и содержится примерно в равном количестве. Отмечается резкое уменьшение содержания пыльцы злаков, увеличение количества споровых, суммы разнотравья и его таксономического разнообразия (очень много видов мезофитов и петрофитов). Климатические условия - теплые и влажные, возможно, оптимальные по сравнению со всеми СПС колонки.

4. Спектры обр. 28-26 формировались, по-видимому, в прохладных и влажных условиях, много пыльцы злаков и влажного разнотравья. Происходит смена доминанта СПС - начинает преобладать пыльца ольхового стланика, содержание которой резко увеличивается, и это прослеживается далее на протяжении всей колонки. Спектр обр. 26, соответствующий прослою песка и характеризующийся очень низкой пыльцевой концентрацией, можно назвать искаженным, в котором отмечается одновременное увеличение содержания компонентов, различных по своей экологии: пики пыльцы полыни, осоки, древесных и особенно сосен.

5. Спектры обр. 25-23 выделяются по некоторому увеличению суммы пыльцы древесных в общем составе и повышению содержания пыльцы Рinus s/g Diploxylon не связанными с изменениями литологии субстрата и с уменьшением общей пыльцевой концентрации СПС, а также по появлению единичных зерен Larix. По общему составу прослеживается тенденция уменьшения доли пыльцы кустарников и увеличения доли споровых, увеличения содержания пыльцы злаковых, спор папоротников и сфагновых мхов. Исходя из этого, можно говорить об изменении климатических условий от более теплых и влажных к более прохладным и влажным.

6. Спектр обр. 22, вероятно, отражает относительно теплые и сухие условия. Происходит некоторое увеличение содержания пыльцы кустарниковых и уменьшение доли споровых. Выделяется пик пыльцы кустарниковой березы, полыни, спор плаунов, сокращается участие спор папоротников.

7. Спектры обр. 21-19, по-видимому, формировались в относительно прохладных и умеренно влажных условиях (СПС обр. 20 относительно более "сухой" и "теплый", характеризуется повышенной пыльцевой концентрацией), преобладает пыльца кустарников, особенно ольхового стланика, значительноe участие принимают таксоны мезофитного разнотравья.

8. Спектры обр. 18-16 похожи на СПС обр. 25-23, они также выделяются по некоторому увеличению суммы пыльцы древесных в общем составе и повышению содержания пыльцы Рinus s/g Diploxylon и по появлению единичных зерен Larix. В спектре обр. 18 отмечается повышенное содержание и разнообразие пыльцы петрофитов, мезофитов, увеличение в целом суммы пыльцы травянистых и таксономического разнообразия разнотравья, что позволяет предположить относительное расширение участия луговых сообществ в структуре растительного покрова в теплых и влажных условиях. Спектр обр. 17 характеризуется повышением роли кустарничковой березы и плаунов, мезофитов и петрофитов меньше, условия теплые и относительно более сухие. В СПС обр. 16 увеличивается доля и разнообразие споровых (особенно зеленых мхов), содержания пыльцы вересковых и влажного разнотравья, условия более прохладные и влажные.

9. Обр. 15-14 соответствуют прослою песка, при этом в обр. 15 отмечается очень низкая относительная концентрация пыльцы и спор. В спектрах наблюдается уменьшение пыльцы кустарниковых и увеличение споровых, и в обр. 15 отмечается абсолютный максимум суммы спор. Содержание пыльцы криофитных и петрофитных таксонов увеличивается, мезофитных - сокращается. Возрастает содержание спор зеленых мхов и папоротников, увеличивается разнообразие споровых таксонов в целом. Условия прохладные и влажные.

10. Спектр обр. 13 выделяется по некоторому увеличению количества пыльцы кустарничковой березки, полыни, спор плаунов и уменьшению суммы пыльцы травянистых, количества пыльцы вересковых, осоковых, спор папоротников и сфагновых мхов, что может быть связано с прохладными и относительно более сухими климатическими условиями.

11. Обр. 12-9 отражают постепенный переход от влажных и относительно более теплых к влажным и прохладным условиям.

Обр. 12 характеризуется очень низкой пыльцевой концентрацией и соответствует прослою песка. Его спектр можно рассматривать как искаженный, с пиками заносной пыльцы древесных (хорошо выражен максимум пыльцы сосны), вересковых, осоковых и маковых.

Спектр обр. 11, по-видимому, отражает влажные петрофитные условия (Selaginella selaginoides, Bryales sр.).

В спектре обр. 10 отмечается абсолютный максимум пыльцевой концентрации, уменьшение количества пыльцы петрофитных таксонов и увеличение количества пыльцы мезофитов, а также осоковых и папоротниковых, что можно попытаться связать с распространением сомкнутых сообществ и участием луговых ассоциаций наряду с кустарниковыми тундрами в растительном покрове.

Спектр обр. 9 отражает, вероятно, более прохладные условия, что выражается в обеднении состава таксонов разнотравья и выпадении из него мезофитов.

12. Обр. 4-7, из которых только 4-й характеризуется довольно высокой пыльцевой концентрацией, а остальные - низкой, объединяются по максимальному значению суммы травянистых для всей колонки. Климат, вероятно, относительно прохладный и влажный.

13. Обр. 1-3 с очень низкой относительной пыльцевой концентрацией, хотя отобраны они из алевритов, а не из песков. Возможно, это связано с низким проективным покрытием окружающей растительности, что обусловливает формирование искаженных СПС. В этих спектрах отмечается несколько абсолютных максимумов (для всей колонки) содержаний пыльцы таксонов, экологически различных: суммы древесных (в том числе лиственницы и сосны), злаковых, ксерофитов (маревых и полыни), сфагновых мхов. Абсолютный минимум - сумма споровых. Поэтому можно только предположить, что эти спектры соответствуют несомкнутому растительному покрову и относительно влажному климату.

В целом можно отметить, что для нижней части колонки более характерными являются относительно теплые и более "спокойные" условия формирования СПС, тогда как для верхней части - холодные и неустойчивые, в большей мере меняющиеся от спектра к спектру, условия. Четкой границы между этими двумя, условно выделяющимися, частями диаграммы провести невозможно, однако наметить этот переход предлагается в р-не 7 зоны (обр.21-19).

Следует отметить также, что, судя по составу доминантов СПС, смена которых произошла только в зоне 3 (обр. 29), преобладающим типом растительности данной территории на протяжении периода времени, за который сформировалась изученная толща озерных осадков, являлись кустарниковые и кустарничковые тундры (возможно, стланниковые) с четко выраженным преобладанием злаков в травяном ярусе. Подобное нетипичное для тундр вообще сочетание содоминантов, вероятно, связано с высокой каменистостью субстратов и невысокой сомкнутостью сообществ, на что также косвенно указывает обилие петрофильных таксонов в составе разнотравья, их постоянную встречаемость в спектрах и значительное видовое разнообразие.

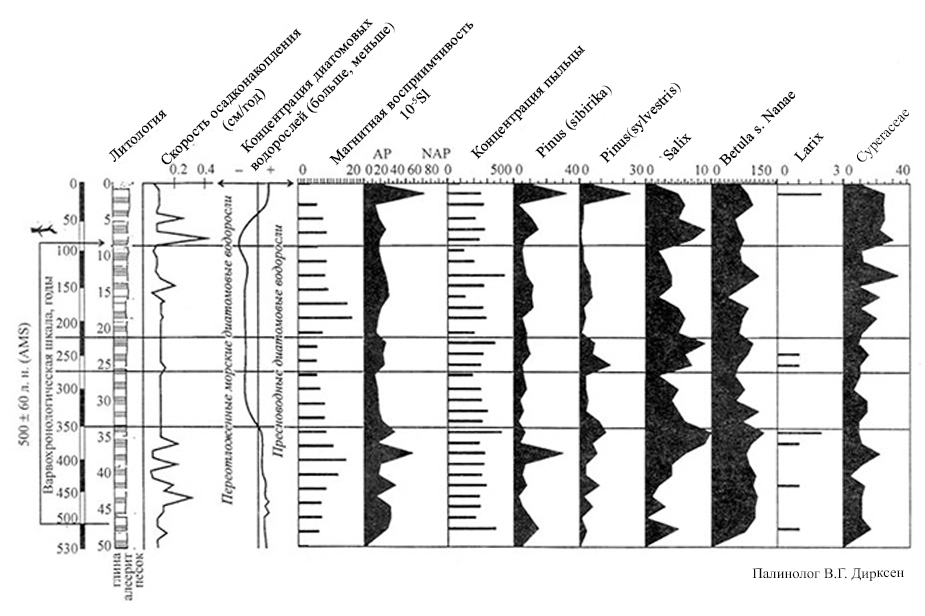

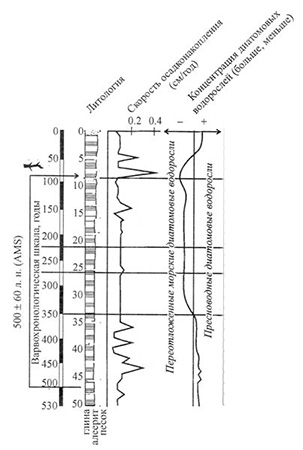

Результаты диатомового анализа по колонке донных отложений оз. Большое Щучье (по Большиянов и др., 2004)

|

|

| (по Большиянов, 2006) |

Результаты диатомового анализа подтверждают результаты спорово-пыльцевого анализа. Отложения верхней части колонки, соответствующие последним 50 годам накопления осадков содержат пресноводные диатомеи (Aulacosira italica var.valida - доминирует, Cyclostephanos costatus, Cyclotella kisselevii, единичные представители родов Eunotia, Cymbella, Gomphonema, обитающих на дне литоральной зоны водоемов в обрастаниях, в максимальных количествах). Ниже, до глубины 32 см, что соответствует возрасту осадков 330 лет, пресноводных диатомей чрезвычайно мало с полным доминированием переотложенных морских диатомей с подавляющим доминированием вида Paralia sulcata. Такое сочетание видов обычно генетически трактуется как присущее ледниковым отложениям. Такой вывод полностью согласуется с нашим предположением, что в это время было холодно и скорее всего в бассейне озера развивались ледники.

Ниже - в интервале глубин 32 - 51 см снова появляются пресноводные виды диатомей тех же видов, что и в верхнем отрезке колонки. Это означает, видимо более благоприятные условия для их жизни. По диатомовым водорослям время ледникового воздействия определяется интервалом времени 330 - 50 л.н. (Большиянов и др., 2004).

|

Время малого ледникового периода в районе оз. Большое Щучье (Большиянов, Павлов, 2004) |

|

Средняя скорость осадконакопления в озере Большое Щучье составляет 0,8 мм/год. По кривой скоростей осадконакопления видно, что катастрофические события стока в озеро большого количества воды и обломочного материала за последние 530 лет были характерны от 460 до 360 лет и 80-40 л.н. Исходя из предлагаемой гипотезы, эти интервалы времени завершали более длительные этапы похолодания, во время которых в бассейнах озер скапливались массы льда и снега. Их таяние приводило к отложению в озерах прослоев более грубого материала. Результаты других анализов не противоречат данному выводу.

Спорово-пыльцевой анализ показал, что наибольшее количество древесной пыльцы приурочено к песчаным прослоям. Конечно древесные породы, кроме лиственницы, в бассейне озера Большого Щучьего не произрастали, но их пыльца сюда заносилась из более южных районов, главным образом воздушным путем. Причем именно в то время, когда происходили аномально активные гидрологические процессы, т.е., вероятно во время потеплений и затоков теплого воздуха с юга. Так, например, пыльца сосны вида Pinus sibirica - основного пыльцевого таксона в группе древесных растений по всей колонке, отмечается в максимальных количествах в песчаных прослоях. В настоящее время северная граница ареала распространения этого вида сосны находится южнее - на северной широте около 66°. Пыльца сосны и других древесных могла долетать сюда (67º53’ с.ш. - точка отбора колонки отложений) и раньше начала активного стока, но попала в озеро именно вместе с катастрофическими стоками воды и наносов. Это положение подтверждает и кривая намагниченности колонки донных отложений. Наибольшее количество магнитных, а значит тяжелых минералов, сконцентрировано в песчаных прослоях, что хорошо объясняется максимальными руслоформирующими расходами потоков талой воды и относительным увеличением площади водосбора, с которой эти минералы выносились в озеро в результате таяния снега и льда.

Очень информативно распределение пыльцы лиственницы по колонке осадков. Максимальная концентрация пыльцевых зерен лиственницы определено в образцах, отвечающих следующим временным отрезкам: 530-500, 480-450, 390-340, 280-250 и 30 - 0 л.н. Известно, что пыльца лиственницы не переносится по воздуху далее нескольких километров. Значит, в отмеченные интервалы времени лиственница произрастала на склонах котловины озера. И сейчас лиственница растет на склонах южной половины озерной котловины до абсолютных высот 200-230 м (абсолютная высота уреза воды в озере 186 м). Нахождение пыльцы лиственницы в поверхностных донных отложениях свидетельствует о том, что она возродилась здесь или начала продуцировать пыльцу только 25-30 л.н. в связи с потеплением климата в данном районе.

Соотношение других компонентов спорово-пыльцевых спектров (сумма пыльцы древесных пород, пыльца карликовой березы, ивы, растений семейств: Rosaceae, Fabaceae, Asteraceae, Saxifragaceae, Ericaceae, Chenopodiaceae, и др.) указывают на ухудшение климатических условий в интервале времени 220 - 90 л.н. Это был, пожалуй, самый прохладный период за рассматриваемые в этой колонке последние 530 лет. Однако, в этот же период отмечается пики пыльцы сосны. Но они приурочены к песчаным прослоям и могут отвечать затокам теплого воздуха с юга, во время действия которых быстро тают льды и снежники.

Сопоставляя спорово-пыльцевые данные об относительном потеплении и увлажнении климата, выявляются периоды прохладные и одновременно влажные в интервалах времени 475-425 и 245-70 л.н. Вероятно, они были наиболее благоприятными для накопления масс снега и льда. Они же отмечены несколькими прослоями песка среди варвов.

Данные диатомового анализа подтверждают результаты спорово-пыльцевого анализа. Отложения верхней части колонки, соответствующие последним 50 годам накопления осадков содержат пресноводные диатомеи (Aulacosira italica var.valida - доминирует, Cyclostephanos costatus, Cyclotella kisselevii, единичные представители родов Eunotia, Cymbella, Gomphonema, обитающих на дне литоральной зоны водоемов в обрастаниях, в максимальных количествах). Ниже, до глубины 32 см, что соответствует возрасту осадков 330 лет, пресноводных диатомей чрезвычайно мало с полным доминированием переотложенных морских диатомей с подавляющим доминированием вида Paralia sulcata. Такое сочетание видов обычно присуще ледниковым отложениям. Такой вывод полностью согласуется с нашим предположением, что в это время было холодно и, скорее всего, в бассейне озера развивались ледники.

Ниже - в интервале глубин 32 - 51 см снова появляются пресноводные виды диатомей тех же видов, что и в верхнем отрезке колонки. Это означает, видимо, более благоприятные условия для их жизни. По диатомовым водорослям время ледникового воздействия определяется интервалом времени 330 - 50 л. н.

Принимая во внимание полученные результаты, определяем, что время неблагоприятных климатических условий для развития растительности и для образования масс снега и льда в бассейне озера Большого Щучьего попадает в интервал 350 - 90 л.н. В этом интервале было и потепление 270-220 л. н., когда на склонах озерной котловины снова росла лиственница (Большиянов, 2006).

Опубликованная литература

Большиянов Д.Ю. Пассивное оледенение Арктики и Антарктиды. СПб.: ААНИИ, 2006. – 296 с.

Большиянов Д.Ю., Макаров А.С., Морозова Е.А., Павлов М.В., Саватюгин Л.М. Развитие природной среды полярных областей Земли последнего тысячелетия по данным изучения донных отложений озер // Проблемы Арктики и Антарктики, № 1, 2009, СПб: ААНИИ – С. 108-115.

Большиянов Д.Ю., Павлов М.В. Определение времени Малого ледникового периода в различных частях российской Арктики по данным изучения донных озёрных отложений // Известия Русского географического об-ва. 2004. Т. 136. вып.4. – С. 37-38.

Кеммерих А.О. Гидрография Северного, Приполярного и Полярного Урала. Изд-во АН СССР, 1961.